Hablar de Antonio Machado es invocar la poesía en su estado más sencillo y por lo tanto más puro. Y hoy hablamos de él porque recordamos su muerte, el 22 de febrero de 1939 en Collioure, un pueblo francés cercano a la frontera española que lo recibió cuando era un fugitivo del odio sobre el que estuvo advirtiendo durante años. Es curioso que el poeta probablemente más cantado en la memoria popular (sus versos se han hecho canciones en la composición, en las voces o en ambas, de músicos tan aplaudidos como Paco Ibáñez, Joan Manuel Serrat, Alberto Cortez…) no haya sido objeto de una película, una serie de televisión o una novela en exclusiva más allá de reportajes o documentales, como lo han sido García Lorca o Miguel Hernández, los otros dos poetas devorados por una de las dos Españas machadianas.

Esto sucede tal vez porque, si bien la tragedia inexorable se les vino encima a Lorca y Hernández después de la esperanza o la lucha, Machado la vio venir desde muy lejos. Era mayor y sabio y conocía la vena cainita española repetida una y otra vez, y anunciada y temida desde sus Proverbios y cantares que forman parte de su volumen Campos de Castilla (1912). Y si las muertes terribles de Lorca y Hernández llaman a la rabia, la de Machado nos lleva a la más profunda tristeza.

Esto sucede tal vez porque, si bien la tragedia inexorable se les vino encima a Lorca y Hernández después de la esperanza o la lucha, Machado la vio venir desde muy lejos. Era mayor y sabio y conocía la vena cainita española repetida una y otra vez, y anunciada y temida desde sus Proverbios y cantares que forman parte de su volumen Campos de Castilla (1912). Y si las muertes terribles de Lorca y Hernández llaman a la rabia, la de Machado nos lleva a la más profunda tristeza.

Hay libros, reportajes, artículos y filmaciones sobre el éxodo de Machado, su madre y su hermano José acompañado de su esposa, sobre su muerte y su entierro, pero siempre desde la historia, el periodismo o el documental, como si sus autores no pudieran entrar en lo íntimo porque la tristeza los aplasta. Poco antes de morir, contaba Rafael Azcona que él y Juan Antonio Bardem pensaron hacer una película sobre los últimos días de Antonio Machado, se reunieron en un café y empezaron a tomar notas para un guión; al cabo de un rato se dieron cuenta de que ambos estaban llorando y lo dejaron para un «más adelante» que nunca llegó.

También he hablado con un par de novelistas de renombre que han acometido esa historia. Ninguno pudo alcanzar más allá de la media docena de folios por la misma razón, y en las muchas veces que estuve tentado de plasmar esos días, aunque solo fuera en un relato corto, abandoné antes de empezar. Este artículo se me pone cuesta arriba desde que pierdo la distancia historicista. Y es que la muerte lenta y anunciada de Antonio Machado es la materialización de la tristeza misma, porque es la terrible metáfora de cómo la saturnal España devora a sus hijos, y no puede evitarlo ni el abrazo cálido del solidario y luminoso pueblecito francés que quiso salvarlo.

También he hablado con un par de novelistas de renombre que han acometido esa historia. Ninguno pudo alcanzar más allá de la media docena de folios por la misma razón, y en las muchas veces que estuve tentado de plasmar esos días, aunque solo fuera en un relato corto, abandoné antes de empezar. Este artículo se me pone cuesta arriba desde que pierdo la distancia historicista. Y es que la muerte lenta y anunciada de Antonio Machado es la materialización de la tristeza misma, porque es la terrible metáfora de cómo la saturnal España devora a sus hijos, y no puede evitarlo ni el abrazo cálido del solidario y luminoso pueblecito francés que quiso salvarlo.

En una de sus canciones más celebradas, el recientemente asesinado cantautor argentino Facundo Cabral asegura «que es un círculo el camino». No es una imagen nueva, y la ya legendaria Doña Bárbara de Rómulo Gallegos decía que «las cosas vuelven al lugar de donde salieron». El camino es uno de los símbolos poéticos usados por Machado («Caminante, no hay camino, se hace camino al andar»), desde sus versos, que surcaron generaciones y tendencias siempre buscando la precisión desde la certera sencillez que huía del barroquismo inútil, sobre el que ironizaba en su Juan de Mairena. Y es el camino circular lo que parece que el destino marcó a nuestro recordado poeta.

Nació Antonio Machado en el palacio de Dueñas, en una de las viviendas que el Duque de Alba tenía habilitadas para alquilar como ingreso extra. Por eso su infancia son recuerdos de aquel hermoso patio sevillano, correteando alrededor de su fuente y la luz de los limoneros. Nunca alzaba la voz, pero su palabra llegaba muy lejos, llega hasta hoy y más allá. Tomó partido sin estridencias y se mantuvo firme hasta el inevitable final que casi preveía como en una tragedia griega.

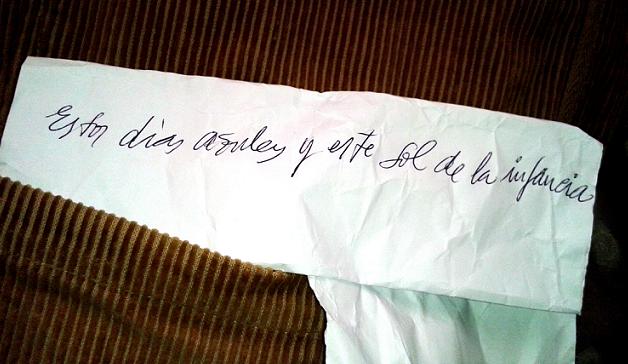

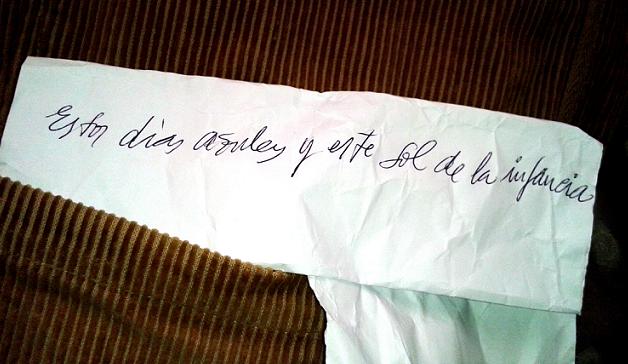

Merece ser citado el escritor Corpus Barga (Madrid 1887-Lima 1975) que, fugitivo él mismo, cuidó en este último viaje del poeta enfermo y de su madre muy anciana, que moriría tres días después que el poeta. Barga fue a París y trató de conseguir ayuda y dinero de la entonces poderosa intelectualidad francesa para llevar al poeta a un lugar en el que pudieran tratar su neumonía, pero no le escucharon; y esa misma intelectualidad hipócrita quiso llevar su cuerpo a París, para enterrarlo con todos los honores y rodeado de pompa y fanfarria. Su hermano prefirió que reposara en Collioure, el pueblo que lo acogió con respeto y cariño, y cumplió su deseo de volver a la tierra «desnudo, como los hijos de la mar», llevando por sudario una sábana y una bandera tricolor. En el bolsillo de su raído gabán, encontraron, entre otras cosas, un papel sobado en el que el poeta había escrito «Estos días azules y este sol de la infancia», acaso su último verso, primero de un poema que nunca se escribiría. Tal vez nos toca a nosotros terminarlo. Se había cerrado el círculo de la luz que Machado descubrió en Sevilla en «un huerto claro donde madura un limonero».

Merece ser citado el escritor Corpus Barga (Madrid 1887-Lima 1975) que, fugitivo él mismo, cuidó en este último viaje del poeta enfermo y de su madre muy anciana, que moriría tres días después que el poeta. Barga fue a París y trató de conseguir ayuda y dinero de la entonces poderosa intelectualidad francesa para llevar al poeta a un lugar en el que pudieran tratar su neumonía, pero no le escucharon; y esa misma intelectualidad hipócrita quiso llevar su cuerpo a París, para enterrarlo con todos los honores y rodeado de pompa y fanfarria. Su hermano prefirió que reposara en Collioure, el pueblo que lo acogió con respeto y cariño, y cumplió su deseo de volver a la tierra «desnudo, como los hijos de la mar», llevando por sudario una sábana y una bandera tricolor. En el bolsillo de su raído gabán, encontraron, entre otras cosas, un papel sobado en el que el poeta había escrito «Estos días azules y este sol de la infancia», acaso su último verso, primero de un poema que nunca se escribiría. Tal vez nos toca a nosotros terminarlo. Se había cerrado el círculo de la luz que Machado descubrió en Sevilla en «un huerto claro donde madura un limonero».

***

(Este trabajo se publicó en el suplemento Pleamar de la edición impresa de Canarias7 del 26 de febrero de 2014. La última fotografía del post es una recreación del autor, puesto que no se conocen testimonios gráficos sobre el hecho que se cuenta).

Dice Javier Cabrera:

… El poeta hace un amplio recorrido por temas y asuntos que le son de sobra visitados por su condición de observador, que le son necesariamente íntimos por su estado de humanidad cercana, que le son soporte exacto donde establecer una denuncia, una gracia o, por qué no, un gramo de ironía justificada. Atado a la realidad, la que conforman la tierra y el agua, cómo no el aire e incluso el fuego necesario, establece los preceptos de sus principios donde se emparenta y se reconoce en el otro, sin distinción. Y como al inicio mantenía: bajo la coraza amable del poema se adivina la herida por la que abierta se transpira la necesaria consciencia…»

Merece ser citado el escritor Corpus Barga (Madrid 1887-Lima 1975) que, fugitivo él mismo, cuidó en este último viaje del poeta enfermo y de su madre muy anciana, que moriría tres días después que el poeta. Barga fue a París y trató de conseguir ayuda y dinero de la entonces poderosa intelectualidad francesa para llevar al poeta a un lugar en el que pudieran tratar su neumonía, pero no le escucharon; y esa misma intelectualidad hipócrita quiso llevar su cuerpo a París, para enterrarlo con todos los honores y rodeado de pompa y fanfarria. Su hermano prefirió que reposara en Collioure, el pueblo que lo acogió con respeto y cariño, y cumplió su deseo de volver a la tierra «desnudo, como los hijos de la mar», llevando por sudario una sábana y una bandera tricolor. En el bolsillo de su raído gabán, encontraron, entre otras cosas, un papel sobado en el que el poeta había escrito «Estos días azules y este sol de la infancia», acaso su último verso, primero de un poema que nunca se escribiría. Tal vez nos toca a nosotros terminarlo. Se había cerrado el círculo de la luz que Machado descubrió en Sevilla en «un huerto claro donde madura un limonero».

Merece ser citado el escritor Corpus Barga (Madrid 1887-Lima 1975) que, fugitivo él mismo, cuidó en este último viaje del poeta enfermo y de su madre muy anciana, que moriría tres días después que el poeta. Barga fue a París y trató de conseguir ayuda y dinero de la entonces poderosa intelectualidad francesa para llevar al poeta a un lugar en el que pudieran tratar su neumonía, pero no le escucharon; y esa misma intelectualidad hipócrita quiso llevar su cuerpo a París, para enterrarlo con todos los honores y rodeado de pompa y fanfarria. Su hermano prefirió que reposara en Collioure, el pueblo que lo acogió con respeto y cariño, y cumplió su deseo de volver a la tierra «desnudo, como los hijos de la mar», llevando por sudario una sábana y una bandera tricolor. En el bolsillo de su raído gabán, encontraron, entre otras cosas, un papel sobado en el que el poeta había escrito «Estos días azules y este sol de la infancia», acaso su último verso, primero de un poema que nunca se escribiría. Tal vez nos toca a nosotros terminarlo. Se había cerrado el círculo de la luz que Machado descubrió en Sevilla en «un huerto claro donde madura un limonero».