Juancho, Miranda y Bolívar

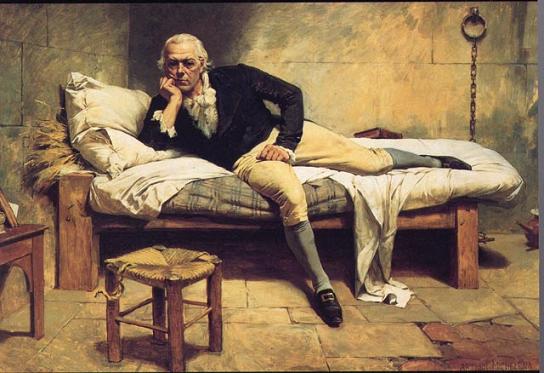

No voy a contar aquí la vida de Francisco de Miranda, Juancho Armas Marcelo ha necesitado un libro para hacerlo, y ya es conocida la incansable carrera del llamado Precursor desde su Venezuela natal hasta la tumba colectiva gaditana en la que reposan sus restos. Una carrera hacia la libertad, que transitó con extraordinario protagonismo por el Caribe, la Guerra de Independencia norteamericana, la Revolución Francesa, la corte de Catalina La Grande, el Londres de Pitt el Joven (allí conoció a Bolívar) y siempre España. Miranda es un ilustrado de catón, aunque en su crepúsculo se mueve como un romántico.

Juancho acaba de publicar la novela La noche que Bolívar traicionó a Miranda. He leído críticas, comentarios y reseñas, y salvo el trabajo de Santos Sanz Villanueva, tengo la impresión de que la mayor parte de los críticos siguen tocando de oído porque desconocen la historia de América (o la historia a secas). Domingo Luis Hernández sí ha profundizado más que nadie en esta novela, pero los espacios de los que dispone se quedan cortos para perfilar los distintos niveles y enfoques de una ficción que es hoy más real que lo ocurrido aquella noche de 1812 en el puerto de La Guaira, cuando Francisco de Miranda fue apresado por un grupo militar al frente del cual iba nada menos que Simón Bolívar.

Dejo por adelantado que la novela se mueve en un vaivén sin estridencias, en una historia que es muy dada a los fuegos artificiales, porque lo que hace el autor es ir a los conceptos, estableciendo una distancia que se manifiesta en los cambios de cada capítulo, como un partido de tenis, saque-resto, Miranda-Bolívar, en el que se enfrentan dos personalidades que persiguen dos cosas distintas, el primero la libertad, el segundo el poder. Miranda enarboló su bandera por medio mundo y la perdió esa noche de La Guaira, y Bolívar logró su trofeo, aunque luego se le fue de las manos como el agua de una canasta de juncos. En el Monte Sacro romano, el que luego sería llamado Libertador sentenció ante testigos: «Juro por el Dios de mis padres; juro por ellos; juro por mi honor, y juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español». Es este un juramento que cumple, porque dicen que Bolívar no durmió en veinte años, pero en el fondo quería pasar a la Historia como Alejandro Magno, como Julio César, como Napoleón, todos hombres obsesionados por el poder, que a medida que iba llegándole a sus manos los hacía más y más narcisistas y seguramente candidatos a un diagnóstico psiquiátrico poco favorable.

Dejo por adelantado que la novela se mueve en un vaivén sin estridencias, en una historia que es muy dada a los fuegos artificiales, porque lo que hace el autor es ir a los conceptos, estableciendo una distancia que se manifiesta en los cambios de cada capítulo, como un partido de tenis, saque-resto, Miranda-Bolívar, en el que se enfrentan dos personalidades que persiguen dos cosas distintas, el primero la libertad, el segundo el poder. Miranda enarboló su bandera por medio mundo y la perdió esa noche de La Guaira, y Bolívar logró su trofeo, aunque luego se le fue de las manos como el agua de una canasta de juncos. En el Monte Sacro romano, el que luego sería llamado Libertador sentenció ante testigos: «Juro por el Dios de mis padres; juro por ellos; juro por mi honor, y juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español». Es este un juramento que cumple, porque dicen que Bolívar no durmió en veinte años, pero en el fondo quería pasar a la Historia como Alejandro Magno, como Julio César, como Napoleón, todos hombres obsesionados por el poder, que a medida que iba llegándole a sus manos los hacía más y más narcisistas y seguramente candidatos a un diagnóstico psiquiátrico poco favorable.

La obsesión de Juancho siempre ha sido la reivindicación de Miranda, pues Bolívar ocupa en la iconografía histórica el lugar que le corresponde a Miranda lo mismo que fue Vespucio quien dio nombre al nuevo continente en lugar de Colón. Así de injusta es la Historia, y como dice Fermín Goñi, entregar a Miranda es la gran e inexplicable mancha que pesa sobre Bolívar. No tan inexplicable, diría yo, pues se explica en la novela de Juancho por la dicotomía libertad-poder; porque quienes persiguen el poder a cualquier precio no se atienen a límite alguno, y Bolívar se llevó por delante a Miranda como Alejandro a su amigo Parmenión y dicen que hasta a su padre, Filipo de Macedonia.

Cuando personajes de este perfil entran en una novela el peligro es que se apoderen de ella. Pero ahí está el pulso del novelista, que no permite que Bolívar supere a Miranda, porque aunque son el haz y el envés de una misma hoja, se trata de darle la vuelta, y eso es lo que hace Juancho en la larga conversación que ambos personajes mantienen. Miranda es como un personaje de novela, Bolívar ansía ser el novelista, el creador, el Magno que quiere su Gaugamela en Carabobo y no en Ayacucho para no darle la gloria a Sucre. Es que entre Miranda y Bolívar hay muchas oposiciones; aparte de la última y conceptual libertad-poder que los define, Miranda es un intelectual que alarga su pensamiento con la espada cuando la acción es necesaria. Y sí que estuvo en muchas guerras, pero no es en esencia un guerrero aunque al final se le anteponga a su nombre el grado de General. Bolívar en cambio es un militar que ve en la espada el instrumento para alcanzar la gloria y el poder, y que sabe que esas acciones deben tener el sostén teórico que le fusila a Miranda.

Por desgracia para Miranda, cuando se habla de él se acaba hablando de Bolívar, porque su idea política de la Gran Colombia viene de su mentor, pero es el mantuano quien la realiza, aunque luego se le diluye como el aguanieve. Miranda era hijo de un comerciante canario y Bolívar procedía de una estirpe aristocrática criolla y blanca, que siempre fue clasista y nunca vio con buenos ojos a los advenedizos que provenían de las clases consideradas inferiores. Llamaban mantuanos a estos aristócratas y pudiera ser que a Miranda le pasara factura, aun después de vencido y muerto, haber comido en la mesa de Washington, Pitt y Napoleón, y quién sabe si haber desayunado en la cama de Catalina de de Rusia sin ser mantuano. Una osadía imperdonable para el hijo de un comerciante, que el criollismo (ya sabemos por aquí de lo que hablamos) nunca le perdonó.

Escribir sobre novelas de otros es siempre para un novelista una especie de reescritura. Y desde esa condición admiro la prudencia, la frialdad y el oficio de Juancho para no dejarse arrastrar por la historia de conspiraciones mundiales que supuestamente había en aquella época de revoluciones. Me refiero a la pertenencia de Miranda a la masonería. Hay quien lo tiene por introductor de la francmasonería en Hispanoamérica, habida cuenta de que compartió mesa, mantel y batallas con masones declarados (Washington, La Fayette, Potemkin…) Dicen sus biógrafos que de los diez masones que mandaban en el mundo, Miranda conocía a nueve y fue amigo de cinco (no especifican cuáles pero se supone). Y es curioso que luego en Hispanoamérica fueran también masones prácticamente todos los líderes de la Emancipación: Sucre, O’Higgins, San Martín o el propio Bolívar. En los tiempos que corren, cuando las novelas sobre sociedades secretas y conspiraciones esotéricas tienen tanto tirón, lo más fácil habría sido caer en la tentación de hacer una especie de cómic a lo Dan Brown. Juancho se atiene a la Historia, y la francmasonería es un elemento transversal pero no fundamental en el relato, como tampoco se ceba en las muchas historias galantes atribuidas a Miranda. Su propósito es otro, y en mi opinión, lo consigue.

Escribir sobre novelas de otros es siempre para un novelista una especie de reescritura. Y desde esa condición admiro la prudencia, la frialdad y el oficio de Juancho para no dejarse arrastrar por la historia de conspiraciones mundiales que supuestamente había en aquella época de revoluciones. Me refiero a la pertenencia de Miranda a la masonería. Hay quien lo tiene por introductor de la francmasonería en Hispanoamérica, habida cuenta de que compartió mesa, mantel y batallas con masones declarados (Washington, La Fayette, Potemkin…) Dicen sus biógrafos que de los diez masones que mandaban en el mundo, Miranda conocía a nueve y fue amigo de cinco (no especifican cuáles pero se supone). Y es curioso que luego en Hispanoamérica fueran también masones prácticamente todos los líderes de la Emancipación: Sucre, O’Higgins, San Martín o el propio Bolívar. En los tiempos que corren, cuando las novelas sobre sociedades secretas y conspiraciones esotéricas tienen tanto tirón, lo más fácil habría sido caer en la tentación de hacer una especie de cómic a lo Dan Brown. Juancho se atiene a la Historia, y la francmasonería es un elemento transversal pero no fundamental en el relato, como tampoco se ceba en las muchas historias galantes atribuidas a Miranda. Su propósito es otro, y en mi opinión, lo consigue.