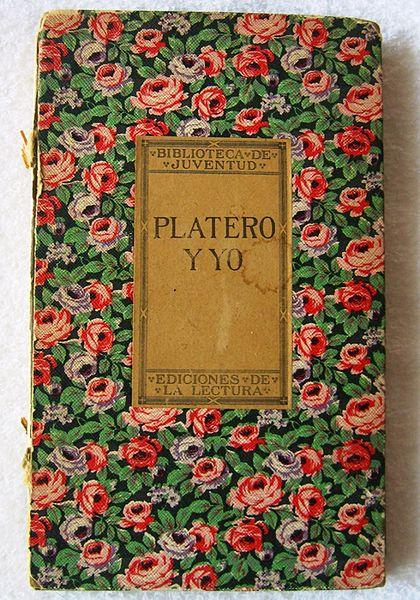

Platero y yo es un libro singular, pero es apenas la cabeza del iceberg que significa la obra de Juan Jamón Jiménez en la literatura en español. Se trata de una narración elegiaca cuya primera versión fue publicada en 1914; tres años más tarde hizo una edición con más capítulos, pero el poeta no quedó conforme, pues siempre tuvo la intención de ampliarlo, y hasta escribió algunos capítulos de lo que sería una especie de segunda parte y que incluso llegó a titular como La otra vida de Platero. Nada de esto cristalizó y el libro que hoy conocemos como definitivo es la versión de 1917.

Cuando mencionaba la importancia de JRJ en nuestra literatura no hablaba por hablar. Lo mismo que, después de un barroco tremendo en el que Cervantes y El Lazarillo alargaban su sombra hasta bien entrado el siglo XIX, llegó Galdós y metió en la modernidad a la narrativa de nuestra lengua, el poeta de Moguer, casi medio siglo después, lo hizo con la poesía; es decir; JRJ fundó el siglo XX de la poesía en español.

Cuando mencionaba la importancia de JRJ en nuestra literatura no hablaba por hablar. Lo mismo que, después de un barroco tremendo en el que Cervantes y El Lazarillo alargaban su sombra hasta bien entrado el siglo XIX, llegó Galdós y metió en la modernidad a la narrativa de nuestra lengua, el poeta de Moguer, casi medio siglo después, lo hizo con la poesía; es decir; JRJ fundó el siglo XX de la poesía en español.

La sombra de Góngora, Quevedo, Santa Teresa, Lope, Calderón y San Juan de la Cruz alcanzaban incluso más allá del romanticismo. Bécquer, Espronceda y Rosalía (que también fue poeta en castellano) se adscribieron a las corrientes europeas del romanticismo que eran más ideológicas que lingüísticas. Cuando ese alargamiento romántico se tiñó del Azul (1888) modernista con Rubén Darío, esas nuevas maneras prendieron en la Hispanoamérica de José Martí, Amado Nervo y Leopoldo Lugones, y pronto saltaron a España haciendo de bisagra de dos siglos. El propio JRJ veló sus primeras armas poéticas abducido por la música del modernismo.

Pero el modernismo, que en las mayoría de las bellas artes y la arquitectura marcó un antes y un después, en literatura fue flor de un día que sentó pocas bases para las siguientes generaciones. Mientras Villaespesa, Machado (Manuel), Rueda y nuestro Tomás Morales se entregaban al ruidoso festín de sonidos que se poblaba de faunos, princesas deslumbrantes, gigantes mitológicos, quioscos de malaquita, héroes invencibles o monstruos marinos que no casaban metafóricamente con el mundo real, JRJ quiso entrar en la poesía sin más equipaje que su propia esencia. Y entró.

Pero el modernismo, que en las mayoría de las bellas artes y la arquitectura marcó un antes y un después, en literatura fue flor de un día que sentó pocas bases para las siguientes generaciones. Mientras Villaespesa, Machado (Manuel), Rueda y nuestro Tomás Morales se entregaban al ruidoso festín de sonidos que se poblaba de faunos, princesas deslumbrantes, gigantes mitológicos, quioscos de malaquita, héroes invencibles o monstruos marinos que no casaban metafóricamente con el mundo real, JRJ quiso entrar en la poesía sin más equipaje que su propia esencia. Y entró.

Un renombrado y docto profesor isleño (omito el nombre porque él nunca se atrevió a escribirlo y solo lo comentaba de viva voz en privado) comparaba a los rimbombantes poetas modernistas con viajantes que llevaban un saco que sonaba mucho pero que solo contenía chatarra. Luego aparecieron viajantes silenciosos que traían el saco lleno de poesía, y ahí entraban JRJ en el ámbito del español y Alonso Quesada en Canarias. En la segunda década del siglo XX, cuando JRJ tenía apenas treinta años y ya en su haber poemarios tan importantes como Arias tristes o La Soledad Sonora, cada vez más simbolistas y menos modernistas (al final casi ni eso), surge el nuevo Juan Ramón, el que escribiría el epitafio del modernismo literario y abriría para la poesía española e hispanoamericana las puestas del siglo XX. Paradójicamente, como en un sutil juego de palabras, sepulta el modernismo y alumbra la modernidad.

Y el acta de nacimiento de esa nueva manera de abordar el mundo no es un poemario, sino un libro en prosa, una narración: Platero y yo. Con un lenguaje tan sencillo que muchos creyeron que escribía intencionadamente para niños (no era así), JRJ se enfrentó a lo efímero de la vida, representada por Platero, un asno. Era casi una provocación; veníamos de una poesía modernista en la que abundaban los caballos alados, las mariposas multicolores, los unicornios y los pavos reales, y JRJ nos presenta un humilde pollino. Pero no es un libro sobre un asno, es una memoria aparentemente infantil de las peripecias de ese Platero vivo por las callejas de Moguer hasta que el narrador lo supone «feliz en tu prado de rosas eternas».

A partir de ahí la obra de JRJ creció más y más, lejos ya de los corsé modernistas, y es ahora el poeta fundador del que son herederos todos los que desde hace cien años escriben poesía en nuestra lengua. Es la fuente, y la primera gota del manantial poético es precisamente un libro en prosa, Platero y yo. Incluso los poetas que nunca lo han leído (que los hay) escriben en su tiempo porque él desoyó la fanfarria modernista y desató el nudo gordiano que tan magistralmente ataron los grandes poetas del Siglo de Oro. Ese «Yo» que está en el título del libro es el que compromete al poeta con voz esencial de la conciencia propia y de la colectividad.

A partir de ahí la obra de JRJ creció más y más, lejos ya de los corsé modernistas, y es ahora el poeta fundador del que son herederos todos los que desde hace cien años escriben poesía en nuestra lengua. Es la fuente, y la primera gota del manantial poético es precisamente un libro en prosa, Platero y yo. Incluso los poetas que nunca lo han leído (que los hay) escriben en su tiempo porque él desoyó la fanfarria modernista y desató el nudo gordiano que tan magistralmente ataron los grandes poetas del Siglo de Oro. Ese «Yo» que está en el título del libro es el que compromete al poeta con voz esencial de la conciencia propia y de la colectividad.

La vida y la personalidad de JRJ son azarosas y muy interesantes, pero no son el objeto de este trabajo. Mucho se ha dicho y escrito sobre su difícil carácter, y poco de su generosidad y su compromiso personal en la vida cívica. Se cuenta que, cuando le concedieron el Premio Nobel en 1956, año y medio antes de morir, un periodista de Puerto Rico, donde entonces vivía exiliado el poeta, le preguntó por qué había escrito un libro sobre un burro. Parece ser que reportero y cámara salieron a gorrazos de la vivienda que el poeta tenía en la zona universitaria de Río Piedras. Si esta anécdota no es verdad, debiera serlo, porque Platero y yo no es la historia de un burro. Es un faro que a veces olvidamos pero que sigue alumbrando.

***

(Este trabajo fue publicado en el suplemento Pleamar de la edición impresa de Canarias7 el miércoles 28 de enero).

Agustín Millares Sall es como la música, sus versos van directos al corazón, a la mente y a los oídos de la gente. Escuchar sus poemas -sobre todo cuando él lo recitaba- es como pulsar el arranque del motor de un pueblo. Su voz no se apagó hace veinticinco años, sigue palpitante como en sus versos de Habla viva, y la suya es una Poesía unánime que reivindica al ser humano libre y a una sociedad justa. Sus versos nacían con la música incorporada, pero aún así nuestros músicos han trasladado al pentagrama sus palabras. Muchas canciones que forman parte de la memoria de Canarias son poemas de Agustín Millares Sall.