Tribulaciones con visita papal

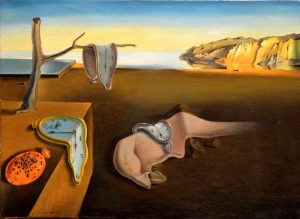

Los acontecimientos de los últimos tiempos, que parecen haber soltado su fanfarria en la última semana, han hecho que muchos, escandalizados, se rasguen las vestiduras. Seamos serios, no teníamos datos concretos, pero es obvio que el mecanismo funcionaba así. No es una justificación, porque las sociedades tienen que avanzar en la transparencia y en la necesidad de que quienes están al frente deben ser ejemplares. La corrupción en el corazón del sistema no es nueva. Existió en la antigua Roma de los patricios, en el Medievo de los señores, en el barroco de los nobles y siempre entre familias que heredaban el dinero y el poder, que se comunican en dos direcciones hasta ser en la práctica un círculo vicioso en el que uno vale para conseguir el otro y viceversa. Durante siglos, en cada sociedad, un grupo concreto y reducido de familias han decidido por todos, siempre a su conveniencia. De vez en cuando hay cambios muy sonoros, o dejan entrar en el círculo a alguien sin blasones, pero con dinero o con armas para que ese grupo siga conservando su status. Cuando se calman las aguas, todo sigue igual; esa es la norma del gatopardismo que en esencia funciona desde mucho antes de que Lampedusa lo retratase.

La Revolución Francesa y la paulatina implantación de la democracia moderna han predicado la supuesta igualdad de oportunidades, pero el dinero y el poder siempre han estado detrás controlándolo todo: monarquías, repúblicas, democracias, dictaduras y cualquier forma de organización que se haya podido implantar. La España de los hidalgos se prolonga hasta hoy. Las sociedades criollas como las latinoamericanas y las insulares canarias han llevado el sistema hasta el límite; sabían que el poder adquiría muchas formas, por lo que no dejaban nada al azar. Si echamos un vistazo a los cinco siglos de nuestra historia, veremos que se repite esquema. Las familias con pedigrí sumaban herederos, bien de un matrimonio o de dos o tres hermanos. El primero de los varones se convertía en el administrador de la hacienda y los siguientes hermanos o primos eran distribuidos entre la política, la milicia, la banca, el derecho y, por supuesto, la Iglesia. Así tendrían copadas todas las vertientes del poder y de ellos saldrían alcaldes, militares con mando en plaza, gobernadores, banqueros, notarios, jueces y obispos. Y se repetía en la siguiente generación.

Las mujeres eran educadas para ser las esposas de los próceres de otras familias hidalgas o profesaban en un convento donde curiosamente siempre acababan de madres abadesas. Por eso no debe sorprendernos lo que ha venido ocurriendo, el campanazo de esta semana o el tumulto mediático que sin duda se producirá en el inmediato futuro cuando nuevas historias salgan a flote. Y volverá el silencio y las cosas al orden divino establecido desde siempre. O no, pero la única manera de que no se produzcan estas situaciones (que son endémicas) es poner medios legales y ejecutivos que los impidan. Y usarlos en línea recta. Ha de ser así, porque ya hemos visto para lo que sirven las palabras huecas de condena y los fariseos discursos indignados. Es que ni siquiera suenan creíbles.

Para quien estudie Ciencias Políticas, España es hoy una maravilla; si estudia derecho Constitucional, un despiporre. La realidad es menos tranquilizadora, pues se «descubre» que La Constitución tiene lagunas. No hay plazos para que el Rey proponga candidatos a la Presidencia del Gobierno y tampoco para una convocatoria automática de elecciones en caso de que no haya investidura. He leído (no soy un experto) que podríamos estar así durante cuatro años, que es cuando expira el mandato de los parlamentarios electos. Y este paisaje me confunde y me lleva a reflexionar en voz alta:

1ª tribulación. ¿Cómo es posible que, desde 1978, ínclitos políticos, esclarecidos juristas, insignes cátedras de Derecho Constitucional y Derecho Político, y otros renombrados, célebres y afamados agentes individuales y colegiados, que sacan pecho marcando doctrina sobre todos los órdenes humanos, no hayan puesto en evidencia semejante agujero en la Carta Magna?

2ª tribulación. ¿Alertaron del asunto o trataron de resolverlo y otros lo impidieron por intereses, o lo sabían y nadie movió un dedo por el vicio histórico de esperar y dejarlo «para más adelante»?

3ª tribulación. No contemplo la idea de que no se dieran cuenta porque entonces apaga y vámonos.

4ª tribulación. En otro plano de la actualidad, ¿los dirigentes políticos han sido abducidos por alienígenas y entrenados en reducir al absurdo cualquier propuesta, posibilidad o atisbo de pacto político?

5ª tribulación. Si aquí cada cual votó lo que mejor le pareció y el recuento dio esos números, ¿por qué los dirigentes políticos o sus panegiristas se atreven a decir que el mandato del pueblo es este, el otro o el de más allá?

6ª tribulación. ¿Pueden acometer la regeneración democrática personajes que no son capaces de pensar más allá de los intereses partidarios e incluso de los personales caiga quien caiga?

7ª tribulación. ¿Pudiera ser que los extraterrestres quieran hacer una investigación sobre el comportamiento de una sociedad sin gobierno ni perrito que le ladre?

Tribulación adicional 1ª (de momento). Me pregunto si las anteriores congojas, iguales en número a las plagas de Egipto, son la materialización de lo anunciado en El libro de las Revelaciones, que nos dice que quien ofrezca una salida del atasco será el Anticristo (eso mismo le dijo don Vito Corleone a su hijo Michael en la película El Padrino). Y acertó.

Pero nos animan cuando, con una frecuencia de tres o cuatro meses, el Papa Francisco le dice a alguien que tiene mucho interés en visitar Canarias. Esta vez ha sido al Obispo Auxiliar Déniz, de la Diócesis Canariensis. Le preocupa a Francisco lo de la inmigración. Ya sabemos el caso que le hicieron con lo de Lampedusa. Debe andar indagando a ver a qué isla o islas tiene que ir, que aquí no se da puntada sin hilo.