Sobre la creación y la corrupción

Nunca fui fan de Mecano, pero no se puede negar que fue un grupo que marcó una época en la música pop. Después de su separación, la única que me ha parecido coherente ha sido la componente femenina, Ana Torroja. Los hermanos Cano, después de éxito abrumador de Mecano, cuyas canciones fueron compuestas por ellos, debieron pensar que eran unos elegidos de los dioses y que todo el mundo tendría que inclinarse ante ellos, y se vio que su mentalidad no les daba para atravesar desiertos o para asumir simplemente que habían cambiado los gustos y que ya no eran las estrellas intocables de su momento más glorioso. Así, se han movido por distintos caminos, pero siempre con la actitud prepotente de que todo el mundo les debe algo, o incluso alguna vez han llegado a asumir el papel de víctimas del desagradecimiento social, como si el olvido no fuera una bruma permanente sobre los artistas. Independientemente de cómo se dilucide el proceso judicial pendiente, lo de Nacho Cano en la semana anterior roza el paroxismo, porque ha hecho una exhibición de todo lo que he dicho, corregido y aumentado.

Y esto viene a cuento del eterno debate sobre los artistas e intelectuales y el poder. Antes se hablaba mucho, aunque luego ese debate se circunscribió a épocas de elecciones y ahora ni siquiera se plantea, pero sigue ronroneando siempre alrededor de quienes realizan una actividad creativa. Hay quien confunde el poder con la política, y quien mezcla ambas con la corrupción intelectual, la venta del alma y la adicción al chocolate del loro. Eso sucede cuando el poder cree erróneamente que trata con verdaderos intelectuales, porque a estos no les gusta el chocolate y los loros son habladores sin ideas, sin cerebro y sin intelecto.

Habría que plantearse y contestar en primer lugar algunas preguntas. El poder en una democracia es el ejercicio legítimo de la voluntad mayoritaria, la política una actividad mental y social en la que todos estamos inmersos, incluso por omisión, y el intelectual es aquella persona que tiene la capacidad de crear opinión, aunque sus méritos no sean mayores que los de otros que carecen de audiencia. Todo esto no tiene por qué ser corrupto, aunque a veces lo sea. Pasa lo mismo que con cualquier actividad humana. ¿Quiere esto decir que profesoras, médicos, enfermeras, panaderos, taxistas y labradores son corruptos? Claro que no, pues la corrupción, como la virtud, la desidia o la decencia tienen que ver con la persona, no con las características de lo que hacen. Hay actividades delictivas que son corruptas por definición, pero en las demás hay de todo, y no tienen por qué ser más corruptas que otras la política o poesía, las artes plásticas o el cine.

Bertolt Brecht fue un gran autor que siempre estuvo luchando por sus ideales, apoyó el régimen de la República Democrática Alemana y hasta dirigió una serie de actividades teatrales que estaban subvencionadas por el gobierno de Berlín-Este. Es un caso en el que la política, el poder y el intelectual respiran el mismo aire. Si eso sucede en Occidente se le mira con lupa, pero hay que pensar que si el Partido Comunista francés hubiese gobernado en París seguramente Sartre habría colaborado con él. José Martí creyó en la independencia cubana y murió en la guerra de hace más de un siglo, pero si hubiese sobrevivido es probable que hubiese estado junto al poder cubano, y sería honesto o corrupto dependiendo de si se hubiera opuesto o entregado a la dependencia norteamericana, porque habría cambiado de caballo en plena carrera.

La deducción es evidente: un artista o un intelectual debe ser independiente, es decir, debe ser honesto consigo mismo, con sus ideas y su manera de concebir la sociedad en que vive. Esto nada tiene que ver con el poder, sino con la reflexión y la creación. Y no hay corrupción en el artista o creador que en determinado momento ejerce una acción política, porque es la suya, porque coincide con su manera de pensar. Y ahí termina toda relación, pues si esto se hace en función de beneficios personales que puedan lograrse posteriormente empieza a entrarse en el callejón sin salida de la corrupción. Entonces sí.

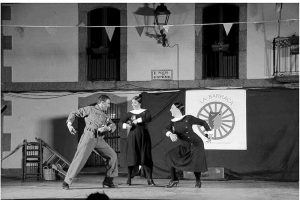

Hay, además, creadores e intelectuales que se mueven en la política activa, más allá de la reflexión o la crítica, y esto se ha visto más en América, donde grandes creadores fueron diputados, embajadores e incluso presidentes: Rubén Darío, Pablo Neruda, Octavio Paz, Rómulo Bethencourt… Vaclav Havel, autor dramático, fue presidente de la República Checa, y Rafael Alberti, Carlos Barral, Ortega y Gasset, Pérez Galdós y tantos otros fueron diputados, Albert Camus luchó con la Resistencia Francesa frente a la invasión alemana y el colaboracionismo del gobierno títere de Vichy, Alejandro Casona, en su función de inspector de enseñanza durante el gobierno republicano, sembró bibliotecas por los lugares más alejados de nuestra geografía, Max Aub se entregó a las Misiones Pedagógicas, y Federico García Lorca recorrió media España promocionando el teatro clásico con su “Barraca”, pagada por el gobierno de la II República. A estos últimos, pensar en la cultura colectiva y actuar en consecuencia les costó caro, a Casona el exilio y a Lorca la vida. Y de las mujeres podemos decir lo mismo: Mercedes Pinto, María Zambrano, Rosa Chacel, Margarita Xirgu, Mercé Rodoreda… ¿Hubo pesebrismo en todas estas personas? Es obvio que no.

Por ello, hay que ser cuidadoso, porque casi siempre son más corruptos quienes esperan calentarse a cualquier sol, y no acabo de fiarme de los artistas e intelectuales que dicen a boca llena que la política no va con ellos. Ya dijo Antonio Machado que es necesario que hagamos política, porque, si nosotros no la hacemos, otros y otras la harán por nosotros. Los intelectuales y toda la población son tan políticos como los diputados, cuando hay coherencia y piensan en lo colectivo, no se acercan al poder para medrar. Los y las que dicen no querer saber nada de política (incluso la desprecian, siempre que no entren en su circuito benefactor) son los que solo piensan en sí mismos. Esa es la mayor corrupción que existe.