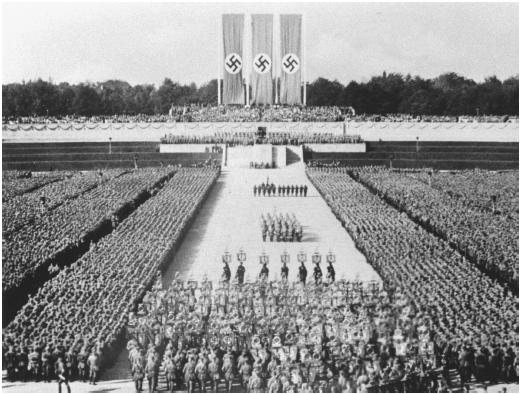

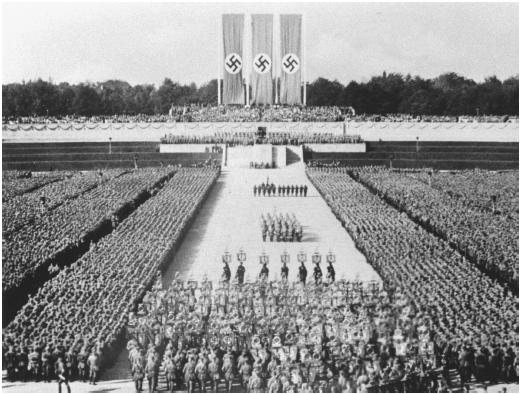

Por desgracia, uno de los acontecimientos más terribles del siglo XX -el nazismo- ha creado toda una mitología, hecho al que no es ajeno el cine, tanto europeo como norteamericano, que, aunque sea para criticarla, se ha valido de la estétita nazi, y así, desde Fasbinder a Spielberg, hemos tragado III Reich, SS y acercamientos a los dirigentes hitlerianos desde perspectivas de todo tipo. Al final, las imágenes quedan y en el cine impresionan.

Se ha creado por lo tanto una mitificación, que no sólo proviene del cine. Hay algunos trabajos interesantes, como los de Rosa Sala Rose sobre los mitos del nazismo y su relación con el poder, que es una luz en el conglomerado de sobreinformación confusa que nos asaetea. El hombre de nuestros días prescinde cada vez más del conocimiento y se deja llevar por la ola de la moda, la publicidad y los cantos de sirena del éxito fácil que siempre es de otros y que finalmente es una gran frustración para la mayoría.

Se ha creado por lo tanto una mitificación, que no sólo proviene del cine. Hay algunos trabajos interesantes, como los de Rosa Sala Rose sobre los mitos del nazismo y su relación con el poder, que es una luz en el conglomerado de sobreinformación confusa que nos asaetea. El hombre de nuestros días prescinde cada vez más del conocimiento y se deja llevar por la ola de la moda, la publicidad y los cantos de sirena del éxito fácil que siempre es de otros y que finalmente es una gran frustración para la mayoría.

Dice la autora de estos trabajos que cuantos más mitos pongamos alrededor del poder más nos alejamos de la democracia. Es el huevo de Colón, que ha estado siempre delante de nosotros y ella lo ha expresado. Los mitos han sostenido el poder desde los dioses asirios y babilónicos, las deidades griegas y romanas, el César convertido en dios y las monarquías medievales cuya legitimidad se hacía provenir de Dios y que convertía a los reyes en seres extraordinarios, inviolables y superiores.

Con la Revolución Francesa este edificio mitómano se vino abajo en la teoría, pero en la práctica se transformó, pues luego ha habido un Napoleón y muchos poderosos demócratas que a la postre han hecho tanto daño a la libertad como los tiranos etiquetados. Lo mitos de la divinidad que derramaba autoridad sobre algunos mortales escogidos se sustituyen por otros, si bien la religión sigue alimentando la mitomanía en tiranía o en democracia.

Hablar de los estados islámicos, en los que la religión forma parte de la esencia legislativa, es ir a bulto, está demasiado claro y es una evidencia palpable cada día. Me refiero a los estados occidentales, supuestamente racionales y laicos, que se acogen al cristianismo en sus diversas ramas y que explotan la culpabilidad como elemento muy productivo para el poder. Cualquier presidente norteamericano repite una y otra vez lo de «Dios salve a América», en Inglaterra es a la reina a la que hay que salvar y en todas partes se invoca a un mito que a veces es terreno, pero un mito. El marxismo fue un mito cuasi religioso en la Rusia stalinista, y la democracia está convirtiéndose en una palabra sagrada, es decir, peligrosa.

Hablar de los estados islámicos, en los que la religión forma parte de la esencia legislativa, es ir a bulto, está demasiado claro y es una evidencia palpable cada día. Me refiero a los estados occidentales, supuestamente racionales y laicos, que se acogen al cristianismo en sus diversas ramas y que explotan la culpabilidad como elemento muy productivo para el poder. Cualquier presidente norteamericano repite una y otra vez lo de «Dios salve a América», en Inglaterra es a la reina a la que hay que salvar y en todas partes se invoca a un mito que a veces es terreno, pero un mito. El marxismo fue un mito cuasi religioso en la Rusia stalinista, y la democracia está convirtiéndose en una palabra sagrada, es decir, peligrosa.

Yo no sé si Dios creó al hombre, pero sí estoy convencido de que el hombre ha creado a Dios según la conveniencia de cada momento. Y esos símbolos dan miedo. La convivencia debe regirse por normas democráticas, como el código de la circulación, pero cuando sacralizamos palabras y conceptos como pueblo, bandera, democracia, constitución, estatuto, himno… Entonces estamos convirtiendo en mito lo que es simplemente un instrumento práctico, algo terrenal y necesario.

Me dan miedo estos tiempos, supuestamente democráticos, en los que se milita en el nacionalismo a ultranza, en la suprema unidad de la patria, en el ecologismo irracional o simplemente en un tipo de música que crea maneras de vestir y conductas que casi siempre conducen a la intolerancia. Si llevas un suéter sobre los hombros eres un pijo, si comes carne eres un violento, si cantas rancheras eres un antiguo.

Es para echarse a temblar cuando empieza a haber salvapatrias, paladines de la democracia y guardianes de leyes que se veneran como libros sagrados. Cada vez se hace más verdad lo que Juan Luis Cebrián calificó hace una década como «Dictadura democrática». El que piense que aquí debe haber una agencia tributaria por autonomía es un traidor a la unidad de la patria, el que piense lo contrario es un fascista irredento, y en casi todo igual. Eso se llama intolerancia, es decir, el que no piense como yo es mi enemigo.

Por ello recomiendo el acercamiento a los libros de Rosa Sala Rose, ensayista y traductora literaria catalana, que desde su conocimiento de la lengua de Goethe -su madre es alemana-, nos ha dado varios trabajos importantes sobre el tema que tratamos. El primero es de 2003, y se titula Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, el segundo, aunque menos concreto pero muy cercano a todo esto es El misterioso caso alemán. Un intento de comprender Alemania a través de sus letras, que es de 2006, y un tercero publicado en 2008 que analiza los orígenes de la canción Lili Marleen, un fenómeno muy curioso, que se convirtió en mito para las tropas alemanas y luego incluso para las aliadas, que escuchaban en las trincheras heladas de toda Europa una canción que hablaba de la despedida de una pareja en la puerta de un cuartel cuando él se iba a la guerra. Servía para los alemanes, pero también para los aliados, porque en el campo de batalla no hay más ideología que la de la supervivencia y la nostalgia de una vida que no saben si volverán a recuperar.

Por ello recomiendo el acercamiento a los libros de Rosa Sala Rose, ensayista y traductora literaria catalana, que desde su conocimiento de la lengua de Goethe -su madre es alemana-, nos ha dado varios trabajos importantes sobre el tema que tratamos. El primero es de 2003, y se titula Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, el segundo, aunque menos concreto pero muy cercano a todo esto es El misterioso caso alemán. Un intento de comprender Alemania a través de sus letras, que es de 2006, y un tercero publicado en 2008 que analiza los orígenes de la canción Lili Marleen, un fenómeno muy curioso, que se convirtió en mito para las tropas alemanas y luego incluso para las aliadas, que escuchaban en las trincheras heladas de toda Europa una canción que hablaba de la despedida de una pareja en la puerta de un cuartel cuando él se iba a la guerra. Servía para los alemanes, pero también para los aliados, porque en el campo de batalla no hay más ideología que la de la supervivencia y la nostalgia de una vida que no saben si volverán a recuperar.

Realmente, esta canción es uno de los grandes mitos de la Alemania nazi, la canción que había grabado la entonces famosa cantante alemana Lale Andersen, que siguió siendo famosa en Alemania e incluso llegó a representar a su país en el Festival de Eurovisión de 1961. Forma parte del mito y eso es tan interesante como peligroso, porque los mitos a veces derivan en monstruos.

***

(Este trabajo fue publicado el miércoles pasado en el suplemento Pleamar de la edición impresa de Canarias7)

Se ha creado por lo tanto una mitificación, que no sólo proviene del cine. Hay algunos trabajos interesantes, como los de Rosa Sala Rose sobre los mitos del nazismo y su relación con el poder, que es una luz en el conglomerado de sobreinformación confusa que nos asaetea. El hombre de nuestros días prescinde cada vez más del conocimiento y se deja llevar por la ola de la moda, la publicidad y los cantos de sirena del éxito fácil que siempre es de otros y que finalmente es una gran frustración para la mayoría.

Se ha creado por lo tanto una mitificación, que no sólo proviene del cine. Hay algunos trabajos interesantes, como los de Rosa Sala Rose sobre los mitos del nazismo y su relación con el poder, que es una luz en el conglomerado de sobreinformación confusa que nos asaetea. El hombre de nuestros días prescinde cada vez más del conocimiento y se deja llevar por la ola de la moda, la publicidad y los cantos de sirena del éxito fácil que siempre es de otros y que finalmente es una gran frustración para la mayoría. Hablar de los estados islámicos, en los que la religión forma parte de la esencia legislativa, es ir a bulto, está demasiado claro y es una evidencia palpable cada día. Me refiero a los estados occidentales, supuestamente racionales y laicos, que se acogen al cristianismo en sus diversas ramas y que explotan la culpabilidad como elemento muy productivo para el poder. Cualquier presidente norteamericano repite una y otra vez lo de «Dios salve a América», en Inglaterra es a la reina a la que hay que salvar y en todas partes se invoca a un mito que a veces es terreno, pero un mito. El marxismo fue un mito cuasi religioso en la Rusia stalinista, y la democracia está convirtiéndose en una palabra sagrada, es decir, peligrosa.

Hablar de los estados islámicos, en los que la religión forma parte de la esencia legislativa, es ir a bulto, está demasiado claro y es una evidencia palpable cada día. Me refiero a los estados occidentales, supuestamente racionales y laicos, que se acogen al cristianismo en sus diversas ramas y que explotan la culpabilidad como elemento muy productivo para el poder. Cualquier presidente norteamericano repite una y otra vez lo de «Dios salve a América», en Inglaterra es a la reina a la que hay que salvar y en todas partes se invoca a un mito que a veces es terreno, pero un mito. El marxismo fue un mito cuasi religioso en la Rusia stalinista, y la democracia está convirtiéndose en una palabra sagrada, es decir, peligrosa. Por ello recomiendo el acercamiento a los libros de Rosa Sala Rose, ensayista y traductora literaria catalana, que desde su conocimiento de la lengua de Goethe -su madre es alemana-, nos ha dado varios trabajos importantes sobre el tema que tratamos. El primero es de 2003, y se titula Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, el segundo, aunque menos concreto pero muy cercano a todo esto es El misterioso caso alemán. Un intento de comprender Alemania a través de sus letras, que es de 2006, y un tercero publicado en 2008 que analiza los orígenes de la canción Lili Marleen, un fenómeno muy curioso, que se convirtió en mito para las tropas alemanas y luego incluso para las aliadas, que escuchaban en las trincheras heladas de toda Europa una canción que hablaba de la despedida de una pareja en la puerta de un cuartel cuando él se iba a la guerra. Servía para los alemanes, pero también para los aliados, porque en el campo de batalla no hay más ideología que la de la supervivencia y la nostalgia de una vida que no saben si volverán a recuperar.

Por ello recomiendo el acercamiento a los libros de Rosa Sala Rose, ensayista y traductora literaria catalana, que desde su conocimiento de la lengua de Goethe -su madre es alemana-, nos ha dado varios trabajos importantes sobre el tema que tratamos. El primero es de 2003, y se titula Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, el segundo, aunque menos concreto pero muy cercano a todo esto es El misterioso caso alemán. Un intento de comprender Alemania a través de sus letras, que es de 2006, y un tercero publicado en 2008 que analiza los orígenes de la canción Lili Marleen, un fenómeno muy curioso, que se convirtió en mito para las tropas alemanas y luego incluso para las aliadas, que escuchaban en las trincheras heladas de toda Europa una canción que hablaba de la despedida de una pareja en la puerta de un cuartel cuando él se iba a la guerra. Servía para los alemanes, pero también para los aliados, porque en el campo de batalla no hay más ideología que la de la supervivencia y la nostalgia de una vida que no saben si volverán a recuperar.