En su discurso de aceptación del V Premio Cervantes (23 de abril de 1981) el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti (1909-1984) lanzó el latinajo «Ubi libertas ibi patria (Allí donde está la libertad allí está mi patria)», aludiendo a un proverbio de Cicerón. Pero Cicerón no menciona la libertad, pues en su lugar dice «donde se está bien», y Onetti fuerza porque es un creador que lleva a su terreno todo lo que pueda definirlo. En realidad, la patria de Onetti era él mismo, y nunca lo ató la tierra, la militancia o cualquier otra cosa. Ni siquiera el amor. Es decir, cualquiera de las dos acepciones le calzan como un guante.

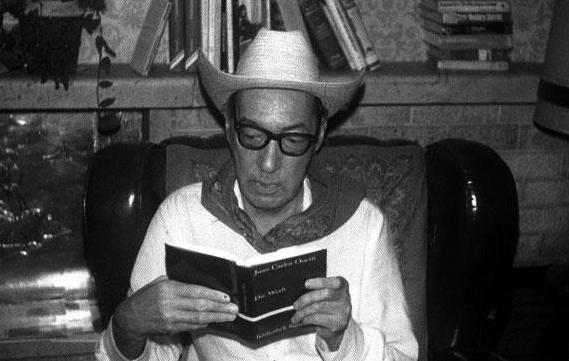

Cuando se habla y escribe sobre Onetti se ensalza su obra literaria como el mascarón de proa de la modernidad narrativa en Latinoamérica. Luego se le engancha con Faulkner y queda liquidada la comanda. Y siempre fue así hasta que Mario Vargas Llosa publicó en 2008 el ensayo El viaje a la ficción. El mundo de Juan Carlos Onetti. Y así abrió nuevas vías para conocer el alcance de la obra de un autor que resultaba personalmente exasperante para el propio Vargas Llosa, porque no daba más pistas que su mirada entre iluminada y pasiva en medio de sus enormes gafas de pasta. El mérito de esta obra del Nobel peruano no es que redefiniera a Onetti, sino que lo expuso en almoneda para que entrásemos en un universo desconocido y diverso, por mucho que algunos quieran encerrarlo en cuatro definiciones.

SU NARRATIVA COMO FRONTERA

Si miramos la vida de Onetti, veremos que era en sí mismo una gran paradoja. Amaba la libertad y la ejercía es su oficio de escritor de periódicos, revistas y literatura, pero no se angustiaba cuando la enésima dictadura le tapaba la boca o le ponía grilletes. Se comportaba como si le diera igual y esperase que la vida rectificase los errores que cometía con él. Siendo veinteañero se casó con una prima, poco después se divorció y se casó con otra prima, hermana de la anterior, y luego se quedó solo, como era de esperar, aunque la vida le daría otros dos matrimonios, algo más alejados de la familia.

Si miramos la vida de Onetti, veremos que era en sí mismo una gran paradoja. Amaba la libertad y la ejercía es su oficio de escritor de periódicos, revistas y literatura, pero no se angustiaba cuando la enésima dictadura le tapaba la boca o le ponía grilletes. Se comportaba como si le diera igual y esperase que la vida rectificase los errores que cometía con él. Siendo veinteañero se casó con una prima, poco después se divorció y se casó con otra prima, hermana de la anterior, y luego se quedó solo, como era de esperar, aunque la vida le daría otros dos matrimonios, algo más alejados de la familia.

Decía sentirse un perdedor, un segundón, un fracasado, pero eso tampoco parecía importarle porque seguramente sabía que no era nada de eso, incluso cuando tuvo dificultades para publicar sus primeros libros. Le daba pereza hablar de psicología, filosofía, religión, política o lo que fuera, y siempre actuaba con la actitud del alumno que no se sabe la lección y no piensa ir mucho más allá de los monosílabos. ¿Merece entonces la obra de Onetti la atención que siempre se le ha prestado y que va en aumento? Por supuesto, porque pocas son tan coherentes en sí mismas, pocas son desembocadura de tantos ríos y a su vez naciente de otros en igual número.

La literatura de Onetti influye hasta en quienes nunca lo han leído, porque todo es distinto a partir de él en la prosa viva latinoamericana. Y al decir prosa viva me refiero a la que proviene de la vida diaria y no de las bibliotecas reales o imaginadas. Borges es magistral y único, y sus continuadores llevan ese sello borgeano. Lo onettiano es existencialismo en estado puro por el individualismo, porque las cosas no existen, son, porque el individuo se hunde en la angustia, la naúsea y la vergüenza sin posibilidad de elección. En ese sentido, Borges ignoraba cuando no despreciaba a Onetti, seguramente porque el nihilismo del uruguayo era un torpedo a la línea de flotación de su literatura fantástica. Borges escribía para el agrado del lector, y desde luego no comulga con la sordidez de Onetti, que marca la frontera entre lo nuevo y el concepto narrativo decimonónico, que se alarga en el XX más allá de Ricardo Güiraldes y su Don Segundo Sombra, en Horacio Quiroga, Rómulo Gallegos o Miguel Ángel Asturias. Tal vez Roberto Arlt pudo discutirle el puesto de aduanero, pero no tuvo tiempo, el caso es que Onetti abrió la puerta por la que entraron primero Ernesto Sábato y Juan Rulfo y luego en estampida los del Boom de los años sesenta.

EXISTENCIALISMO Y CAMBALACHE

Los telegramas literarios sobre Onetti se despachan diciendo que es heredero directo de Faulkner. Formalmente puede ser, pero lo es más de Dostoievski e incluso de Kierkegaard, y va en paralelo a Camus, Sartre y Simone de Beauvoir. Et voilá! El existencialismo, que tratándose de Onetti nunca sabremos si es el cristiano de Unamuno, el ateo de Sartre o el agnóstico de Camus, aunque yo me inclino por este último por las concomitancias con el autor de El extranjero y su visión de las cosas más terribles sin una brizna de culpabilidad, y eso a Dostoievski y Unamuno les queda muy lejos, aunque tampoco es la negación mecánica de la pareja trituradora que fomaron Jean-Paul y su Castor maoísta.

Los telegramas literarios sobre Onetti se despachan diciendo que es heredero directo de Faulkner. Formalmente puede ser, pero lo es más de Dostoievski e incluso de Kierkegaard, y va en paralelo a Camus, Sartre y Simone de Beauvoir. Et voilá! El existencialismo, que tratándose de Onetti nunca sabremos si es el cristiano de Unamuno, el ateo de Sartre o el agnóstico de Camus, aunque yo me inclino por este último por las concomitancias con el autor de El extranjero y su visión de las cosas más terribles sin una brizna de culpabilidad, y eso a Dostoievski y Unamuno les queda muy lejos, aunque tampoco es la negación mecánica de la pareja trituradora que fomaron Jean-Paul y su Castor maoísta.

Repasemos a vuelapluma la obra de Onetti; basta con sus títulos para ver el descreimiento que destila: El pozo, La vida breve, Los adioses, Para una tumba sin nombre, Juntacadáveres… Siempre hay una figura que se difumina, que se disuelve, con nombres y situaciones distintas, pero acaso el mismo hombre, como sucede en su obra central, El astillero, y se remacha en su testamento narrativo Cuando ya no importe. En sus obras no parece que quiera acabar con el orden existente, ni que él pueda crear otro; se destila el convencimiento de que la literatura no tiene la obligación de cambiar nada, o que entiende que ni siquiera hay que intentarlo.

Onetti es a nuestra lengua y a nuestro ámbito cultural lo que Thomas Bernhard o Milan Kundera son para la literatura centroeuropea, un nihilismo que se desgaja del existencialismo del medio siglo y que enmarca la ruta definida por E.M. Ciorán, cuando se pregunta en Del inconveniente de haber nacido si es posible que la existencia sea nuestro exilio y la nada sea la casa a la cual regresaremos y de la que nunca debimos salir. Una fiesta estúpida que parece y es autodestructiva en Ciorán, pero que se aplaca en La insoportable levedad del ser kunderiano y que tampoco aboga por la destrucción en la obra de Onetti. En realidad, Onetti se limita a describir la inconsistencia, la inutilidad y el hastío que significa una vida que, según la afrontan sus personajes, nunca merece la pena.

Como puede apreciarse, Onetti pasa por Faulkner, pero viene de más lejos, y su discurso entusiasta de aceptación del Cervantes era un propósito que seguramente no pensó cumplir ni en el momento de pronunciarlo. Hasta homenajeó al Rey de España, con lo que puede ser una pieza literaria sobre el agradecimiento y la libertad o un sainete irónico de dimensiones épicas. Así era Onetti, pura coherencia incoherente, una paradoja, una estación inexcusable en la literatura del siglo XX, y que, vecino al fin del Río de la Plata, no anda lejos del existencialista tango Siglo XX, cambalache.

***

(Este trabajo fue publicado en el suplemento Pleamar de la edición impresa de Canarias7 del miércoles 4 de junio de 2014).

ha dejado pasar este aniversario sin celebración alguna, y eso que es el más célebre de sus escritores en cualquier tiempo. Bien es verdad que sus relaciones con el poder siempre fueron tensas, aunque llegó a ser embajador, pero su oposición a las sucesivas dictaduras y su reivindicación de lo indígena no le han granjeado el reconocimiento del conservadurismo guatemalteco, casi siempre en el poder.

![TEM05264[1].jpg](/bardinia/wp-content/uploads/sites/11/anteriores/TEM05264%5B1%5D.jpg)