John Steinbeck ha sido casi hasta ayer algo parecido al pariente pobre de la muy aclamada Generación Perdida norteamericana del medio siglo XX. Son los propios norteamericanos los que se han dedicado sistemáticamente desde el principio de su carrera a minusvalorar su obra; para ser exactos, una parte de su país cercana a las ideas del poder imperante, la que domina medios y crea opiniones, que no cejó en su campaña de desprestigio contra el escritor ni al recibir este el Premio Nobel en 1962. Es más, cuando en el año 2012 la Fundación Nobel abrió sus archivos, como hace siempre al cumplirse 50 años de la concesión de galardón, fueron los norteamericanos quienes se encargaron de airear que aquel premio fue una solución de compromiso, que es lo que siempre es el fallo de un jurado, un compromiso.

Cada año hay acceso a un acta nueva del Nobel de medio siglo antes, y lo normal es que, salvo algunos estudiosos que coleccionan curiosidades, pocos husmeen en las deliberaciones de la Academia sueca. No han sido publicadas -aunque se podría- las razones por las que durante los diez años siguientes a la terminación de la Segunda Guerra Mundial fueron premiados preferentemente escritores británicos, americanos y franceses (potencias aliadas vencedoras).Sería interesante conocer las razones que constan en acta por las que estas naciones se alzaron también con la mayoría de los galardones de la década, incluido el de Winston Churchill, que lo recibió mientras desempeñaba de nuevo el cargo de Primer Ministro en 1953, porque se podría pensar que de esta manera los suecos trataban de congraciarse con los vencedores, teniendo en cuenta que sus relaciones con la Alemania Nazi fueron «peculiares», por decirlo de alguna manera. ¿Y la URSS? Hombre, no, los comunista aparte, que es la Guerra Fría. Siempre hay razones extraliterarias que pesan para la concesión de este premio, pero nunca llegan a saberse, porque los del país ganador de ese año suelen callar y los demás ni se acuerdan.

Cada año hay acceso a un acta nueva del Nobel de medio siglo antes, y lo normal es que, salvo algunos estudiosos que coleccionan curiosidades, pocos husmeen en las deliberaciones de la Academia sueca. No han sido publicadas -aunque se podría- las razones por las que durante los diez años siguientes a la terminación de la Segunda Guerra Mundial fueron premiados preferentemente escritores británicos, americanos y franceses (potencias aliadas vencedoras).Sería interesante conocer las razones que constan en acta por las que estas naciones se alzaron también con la mayoría de los galardones de la década, incluido el de Winston Churchill, que lo recibió mientras desempeñaba de nuevo el cargo de Primer Ministro en 1953, porque se podría pensar que de esta manera los suecos trataban de congraciarse con los vencedores, teniendo en cuenta que sus relaciones con la Alemania Nazi fueron «peculiares», por decirlo de alguna manera. ¿Y la URSS? Hombre, no, los comunista aparte, que es la Guerra Fría. Siempre hay razones extraliterarias que pesan para la concesión de este premio, pero nunca llegan a saberse, porque los del país ganador de ese año suelen callar y los demás ni se acuerdan.

En Estados Unidos se celebraron con euforia y no poco chauvinismo los anteriores Premios Nobel de Literatura: Sinclair Lewis porque fue el primer norteamericano en recibirlo, Eugene O’Neill porque era para la crítica un dios hecho hombre, y no digamos las fanfarrias que sonaron en honor de William Faulkner, el casi mítico caballero del Sur conservado en whisky con base de maíz (Bourbon), o del prepotente y huracanado Ernest Hemingway; los dos últimos formaban parte de la muy celebrada generación bautizada por Gertrude Stein, y todavía se preguntan los más patriotas cómo es posible que no le concedieran también el Nobel a otros dos componentes del grupo tan imprescindibles como John Dos Passos y sobre todo Francis Scott Fitzgerald. Lo de Steinbeck les sigue molestando, e incluso suelen tratarlo como un intruso a remolque, al que han llegado a llamar «Hemingway de tercera fila».

¿Qué pecado original o adquirido pesaba sobre John Steinbeck para que fueran los críticos y los medios de su propio país los que se daban codazos para machacarlo mientras era celebrado en medio mundo? Para empezar, Steinbeck no pertenecía al escogido círculo de su generación que se movía entre la rutilante Nueva York de entreguerras y el siempre glamuroso París de la norteamericana trasplantada a Francia Gertrude Stein. Se empeñó en ser escritor y puso todo su empeño en conseguirlo, aunque nunca logró terminar su formación universitaria, a pesar de la posición acomodada de que gozaba su familia en Salinas, pueblo del californiano condado de Monterrey, un poco más al sur de San Francisco. Se lanzó a la aventura y sobrevivió en distintas profesiones, desde las manuales más humildes hasta la de periodista free-lance con poco éxito y menos salario, lo que le costó su primer matrimonio y tener que llegar incluso a depender de la beneficencia pública en los terribles años de la Gran Depresión.

Era muy tenaz, pero sus primeras obras no contaron con una respuesta comercial que le permitiera sacar la cabeza del agua. Empezó a tener un cierto éxito con Tortilla Flat (1935), pero no fue hasta 1937 cuando su novela De ratones y de hombres le dio el éxito editorial y económico que antes le había sido negado. Aunque vendió centenares de miles de ejemplares en años de economía nacional muy precaria (o precisamente por eso), fue con esta novela con la que empezó a granjearse el rechazo de los críticos, azuzados por los poderes económicos que él ponía en tela de juicio, porque esta novela narra La Gran Depresión desde la óptica de quienes más la sufrieron, él sin ir más lejos. Es cierto que algunos de sus compañeros de generación fueron críticos con una sociedad desigual, pero es que Steinbeck era insultantemente hiperrealista, no envolvía la vida en abstracciones faulknerianas, la contaba con toda su crudeza y delataba a la clase que encima se enriquecía con el dolor ajeno.

Era muy tenaz, pero sus primeras obras no contaron con una respuesta comercial que le permitiera sacar la cabeza del agua. Empezó a tener un cierto éxito con Tortilla Flat (1935), pero no fue hasta 1937 cuando su novela De ratones y de hombres le dio el éxito editorial y económico que antes le había sido negado. Aunque vendió centenares de miles de ejemplares en años de economía nacional muy precaria (o precisamente por eso), fue con esta novela con la que empezó a granjearse el rechazo de los críticos, azuzados por los poderes económicos que él ponía en tela de juicio, porque esta novela narra La Gran Depresión desde la óptica de quienes más la sufrieron, él sin ir más lejos. Es cierto que algunos de sus compañeros de generación fueron críticos con una sociedad desigual, pero es que Steinbeck era insultantemente hiperrealista, no envolvía la vida en abstracciones faulknerianas, la contaba con toda su crudeza y delataba a la clase que encima se enriquecía con el dolor ajeno.

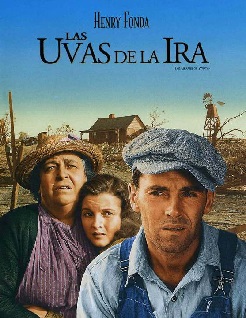

Por si fuera poca la animadversión que atrajo sobre sí, dos años después publicó Las uvas de la ira, una novela literariamente muy sólida, pero que incidía en el mismo problema: los abusos de los poderosos que traficaban con la miseria, algo que estaba a la vista de todos y nadie exponía claramente. Hay que decir, sin embargo, que tanta polémica no amilanó al jurado del Premio Pulitzer, que lo consagró, ni al director John Ford, que inmediatamente filmó la película, con un Henry Fonda en estado de gracia y dos Oscars, uno de ellos a la mejor dirección. Aquel fue el momento menos tenso entre Steinbeck y el poder, porque inmediatamente Estados Unidos entró en la guerra y el novelista arrimó el hombro como corresponsal e incluso como miembro de un embrionario servicio de inteligencia que terminaría siendo la CIA. Algo debían confiar entonces en él.

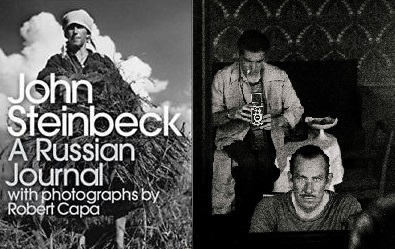

Acabó la guerra, todos celebraban (merecidamente, por supuesto) a toda aquella generación, aunque Steinbeck quedaba un poco aparte, como con sordina, a pesar de haber publicado una joyita como La Perla. Venía a ser un dios menor, porque encima se le ocurrió visitar la Unión Soviética junto al legendario fotógrafo Robert Capa, y publicaron Diario ruso, textos y fotos, que al mirarlas uno piensa que debieron influir en Freddie Young, director de fotografía de la película Doctor Zhivago, que bebe claramente de la estética con que fue retratada para este libro la URSS real, aunque los exteriores de la película fuesen filmados en España. Ya con el macarthysmo a tope, las amistades del autor californiano con el mentado Capa y el actor activista John Garfield hacían que le sobrevolase la sospecha de ser filocomunista, hasta el punto de que incluso trataron de desacreditarlo al decir que el nivel de sus obras había bajado desde que murió su inseparable amigo, el biólogo marino Ed Ricketts, inseparables en sus mejores tiempos en su pueblo natal de Salinas. No decían, pero difamaban.

El camino de desencuentro de Steinbeck con sus paisanos lo llevó a decir que ya no se sentía californiano, que nunca más volvería a su lugar de origen, y el deseo acabó convirtiéndose en realidad, pues se convirtió en un errante por 40 estados norteamericanos, entre los que no se contaba California, adonde solo volvería en una caja de pino, después de haber muerto en Nueva York el 20 de diciembre de 1968, de un problema cardíaco, hace ahora cincuenta años. Los terratenientes de su pueblo, que sostenían su opulencia sobre las espaldas de los inmigrantes mexicanos y de las personas afroamericanas de los estados sureños, no le perdonaban que, casi a las claras, Steinbeck los hubiera retratado en sus novelas. El realismo de su prosa no dejaba lugar a dudas, fruto tal vez inconsciente de esa doctrina que tanto furor causó en la URSS, donde se impulsaba el llamado realismo socialista. Este conjunto de cosas hizo que durante toda su vida Steinbeck y su país tuvieran una continua relación de desconfianza.

El camino de desencuentro de Steinbeck con sus paisanos lo llevó a decir que ya no se sentía californiano, que nunca más volvería a su lugar de origen, y el deseo acabó convirtiéndose en realidad, pues se convirtió en un errante por 40 estados norteamericanos, entre los que no se contaba California, adonde solo volvería en una caja de pino, después de haber muerto en Nueva York el 20 de diciembre de 1968, de un problema cardíaco, hace ahora cincuenta años. Los terratenientes de su pueblo, que sostenían su opulencia sobre las espaldas de los inmigrantes mexicanos y de las personas afroamericanas de los estados sureños, no le perdonaban que, casi a las claras, Steinbeck los hubiera retratado en sus novelas. El realismo de su prosa no dejaba lugar a dudas, fruto tal vez inconsciente de esa doctrina que tanto furor causó en la URSS, donde se impulsaba el llamado realismo socialista. Este conjunto de cosas hizo que durante toda su vida Steinbeck y su país tuvieran una continua relación de desconfianza.

Si en los años cuarenta hubo una de cal y otra de arena, cuando se vieron a la vez en el mercado la novela La perla y Un diario ruso con fotos de Capa, se neutralizaron, y la luz del novelista seguía siendo muy tenue para la crítica. Esta ambivalencia de las circunstancias volvería a cruzarse con él en 1952, año en que publicó Al este del Edén, que entonces fue recibida por la crítica con poco entusiasmo pero al menos sin ese odio rugiente que solía atraer el autor. Valoraban a su favor que escapase de su realismo a piñón fijo y se internase en otras dimensiones expresivas, o que localizara la acción en Salinas, su pueblo natal; además, algunos interpretaron esta reaparición del condado de Monterrey como una especie de reconciliación del autor con sus raíces, aunque la novela indaga sobre el mal y algo tan controvertido como el bíblico mito de Caín, y obvian que escarba en la propia familia materna del novelista. De alguna forma, que navegase por mares psicológicos y se olvidara por una vez de temas sociales se vio como un cambio de perspectiva y de pensamiento. Probablemente este giro tiene que ver con que era la época más dura del Comité de Actividades Antiamericanas, con el senador McCarthy al frente. Es posible que, estando en el punto de mira, otro enfoque le habría traído muchos problemas. Esta novela fue llevada al cine años después por su amigo Elia Kazan y supuso la creación del mito cinematográfico de James Dean, esa imagen con camiseta y tejanos de un adolescente tirando piedras a la ventana de su infancia vulnerada.

Si en los años cuarenta hubo una de cal y otra de arena, cuando se vieron a la vez en el mercado la novela La perla y Un diario ruso con fotos de Capa, se neutralizaron, y la luz del novelista seguía siendo muy tenue para la crítica. Esta ambivalencia de las circunstancias volvería a cruzarse con él en 1952, año en que publicó Al este del Edén, que entonces fue recibida por la crítica con poco entusiasmo pero al menos sin ese odio rugiente que solía atraer el autor. Valoraban a su favor que escapase de su realismo a piñón fijo y se internase en otras dimensiones expresivas, o que localizara la acción en Salinas, su pueblo natal; además, algunos interpretaron esta reaparición del condado de Monterrey como una especie de reconciliación del autor con sus raíces, aunque la novela indaga sobre el mal y algo tan controvertido como el bíblico mito de Caín, y obvian que escarba en la propia familia materna del novelista. De alguna forma, que navegase por mares psicológicos y se olvidara por una vez de temas sociales se vio como un cambio de perspectiva y de pensamiento. Probablemente este giro tiene que ver con que era la época más dura del Comité de Actividades Antiamericanas, con el senador McCarthy al frente. Es posible que, estando en el punto de mira, otro enfoque le habría traído muchos problemas. Esta novela fue llevada al cine años después por su amigo Elia Kazan y supuso la creación del mito cinematográfico de James Dean, esa imagen con camiseta y tejanos de un adolescente tirando piedras a la ventana de su infancia vulnerada.

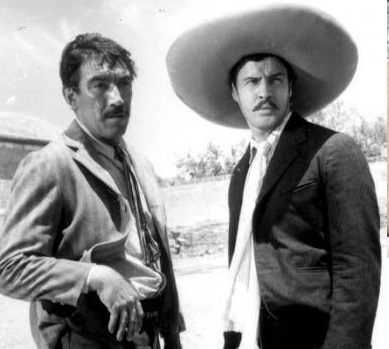

Pues ya estaba resuelto el pulso con la crítica; debieron pensar que Steinbeck estaba amortizado, seguía siendo una especie de epígono de los Hemingway, Faulkner y Fitzgerald, lo habían puesto en su sitio y ya no había motivos para ensañarse con él. Pero, claro, las amistades peligrosas y su propia tendencia a molestar lo llevaron a aceptar el encargo de su amigo Elia Kazan, otro elemento vigilado por McCarthy: escribir el guion de una película sobre el revolucionario mexicano Emiliano Zapata. Steinbeck pudo haberse limitado a contar la rocambolesca historia del líder de los campesinos de Morelos, pero no, se empeñó en meter diálogos que tocaban las narices al poder norteamericano. Para mayor escarnio, Kazan filma un peliculón, ¡Viva Zapata!, que arrasa en taquilla y supone el primer gran hito como actor de Marlon Brando, y a Steinbeck lo nominan al Oscar al mejor guion. Finalmente no le dieron la estatuilla, pero Hollywood se amparó en el anonimato para decir que ya era hora de parar tanto fanatismo. A partir de entonces, volvieron las críticas destructivas, que no cesarían hasta el final de la vida del escritor y más allá.

Pues ya estaba resuelto el pulso con la crítica; debieron pensar que Steinbeck estaba amortizado, seguía siendo una especie de epígono de los Hemingway, Faulkner y Fitzgerald, lo habían puesto en su sitio y ya no había motivos para ensañarse con él. Pero, claro, las amistades peligrosas y su propia tendencia a molestar lo llevaron a aceptar el encargo de su amigo Elia Kazan, otro elemento vigilado por McCarthy: escribir el guion de una película sobre el revolucionario mexicano Emiliano Zapata. Steinbeck pudo haberse limitado a contar la rocambolesca historia del líder de los campesinos de Morelos, pero no, se empeñó en meter diálogos que tocaban las narices al poder norteamericano. Para mayor escarnio, Kazan filma un peliculón, ¡Viva Zapata!, que arrasa en taquilla y supone el primer gran hito como actor de Marlon Brando, y a Steinbeck lo nominan al Oscar al mejor guion. Finalmente no le dieron la estatuilla, pero Hollywood se amparó en el anonimato para decir que ya era hora de parar tanto fanatismo. A partir de entonces, volvieron las críticas destructivas, que no cesarían hasta el final de la vida del escritor y más allá.

Cuando en 1962 le concedieron a Steinbeck el Nobel de Literatura, lejos de celebrar el triunfo de un autor estadounidense, la crítica se apresuró a descalificar a la Academia Sueca, que por lo visto no había sabido ver los verdaderos valores de la literatura norteamericana, que según ellos debían residir en alguna pluma menos indómita. Pero la realidad es irónica, y el tiempo hace cada día más grande al novelista de Salinas, pueblo perdido que aparece en el mapa porque cada año recibe a cien mil personas que visitan el National Steinbeck Center y la tumba del hijo pródigo, verso suelto de la Generación Perdida. Cincuenta años después de su muerte, hasta los norteamericanos empiezan a entender lo que nunca se puso en duda en el resto del mundo, que John Steinbeck es uno de los grandes escritores del siglo XX.

***

(Este trabajo fue publicado en el suplemento Pleamar de la edición impresa de Canarias7)

El contenido de los comentarios a los blogs también es responsabilidad de la persona que los envía. Por todo ello, no podemos garantizar de ninguna manera la exactitud o verosimilitud de los mensajes enviados.

En los comentarios a los blogs no se permite el envío de mensajes de contenido sexista, racista, o que impliquen cualquier otro tipo de discriminación. Tampoco se permitirán mensajes difamatorios, ofensivos, ya sea en palabra o forma, que afecten a la vida privada de otras personas, que supongan amenazas, o cuyos contenidos impliquen la violación de cualquier ley española. Esto incluye los mensajes con contenidos protegidos por derechos de autor, a no ser que la persona que envía el mensaje sea la propietaria de dichos derechos.