Aunque el santoral de la Iglesia ha cambiado, hasta no hace muchos años el 24 de octubre era día de San Rafael, y en memoria de nuestro Rafael Romero, Alonso Quesada, escribí y publiqué este relato que es ficción pero que pudo haber ocurrido, si es que no sucedió:

Aunque el santoral de la Iglesia ha cambiado, hasta no hace muchos años el 24 de octubre era día de San Rafael, y en memoria de nuestro Rafael Romero, Alonso Quesada, escribí y publiqué este relato que es ficción pero que pudo haber ocurrido, si es que no sucedió:

Rafael Romero (1) estaba a punto de retirarse a convalecer a Teror. Su endeble salud se había ido requebrajando de tanto trabajo. Para salir adelante había entregado muchas horas al Banco Británico, a la Junta de Obras del Puerto y a la dirección de algunos periódicos. Publicaba sus Crónicas sin desmayo, como si la enfermedad no fuera con él. El año anterior había sufrido un nuevo revés económico -el enésimo-, pues la librería que había cogido con un socio en la calle Obispo Codina se arruinó. Aquellas dificultades tal vez ayudaron a minar aun más su precaria salud, y casi se repuso cuando estuvo descansando una temporada en Agaete; pero a principios de año, había vuelto a recaer.

Cuando estaba en Las Palmas, pasaba por el bar de Toribio a interesarse por la vida ciudadana, seguramente para tomar notas que llevar a sus Crónicas. Toribio le veía la muerte pintada en la cara, pero le animaba, aunque Romero sabía muy bien que su mal era incurable.

-Corren malos tiempos, Toribio -comentó Rafael Romero aquella mañana-, desde que Primo de Rivera ha puesto la pezuña en Madrid, se la juega uno cuando escribe.

-Tenga usted cuidado, no vaya a meterse en líos, como ese amigo suyo de Salamanca que anda desterrado en Fuerteventura.

Se refería Toribio a Don Miguel de Unamuno, que por su oposición al cuartelazo de Primo había tenido que sufrir la mordaza y el extrañamiento. Don Miguel era buen amigo epistolar de Romero desde que se conocieron en 1910 durante los juegos florales convocados por el Gabinete Literario. Rafael estaba triste por la suerte que corría su amigo, pero poco podía hacer, enfermo como estaba y autocensurado por la precaución de no crear más dificultades a su joven esposa y a Amalita, su hija recién nacida.

Alguno de sus amigos andaba por Madrid, desde donde le enviaba noticias de sus conocidos afincados en la capital. Eran tiempos difíciles, aunque para él no fueron peores que los de siempre, atado a una isla y unas circuntancias que casi no le dejaban otra respiración que la de abrir en canal a su ciudad a través de sus escritos.

-Ayer recibí carta de mi amigo Gabriel (2) -comentó el escritor-, me dice que Madrid está muerto, y aunque a él no le han quitado el puesto que tiene en Bellas Artes, hay que andarse con ojo porque el Directorio Militar odia a todos los que piensan. No ha tenido mucha suerte mi amigo Gabriel, aunque escribe con una perfección que casi da miedo.

-Pero usted mismo ha dicho que es uno de los mejores escritores que hay en España -interpuso Toribio.

-Y lo es, pero hoy no se le hace justicia a su grandeza. Tampoco se la hacen a Don Benito Pérez Galdós, recientemente fallecido, ni al conejero Pepe Betancor (3), ni al extremeño Felipe Trigo, que me ha enviado uno de su libros por medio de Luisito Doreste Silva y me he quedado impresionado de lo gran novelista que es. Madrid es la finca de cuatro, Ortega y tres más, que incluso se meten con un escritor tan grande como Don Miguel de Unamuno. Los amos son los que se mueven alrededor de La Colombine (4), que es buena amiga, pero que todo lo consigue a golpe de triángulo invertido.

-No le comprendo…

-Que es un poco liviana, un poco …

-¡Un belillo!

-Eso mismo, Toribio, pero en fino.

-¡Qué se le va ha hacer, Don Rafael! -le animaba Toribio- yo como sólo conozco algunos cuentos de Calleja que me lee César Ayala, el del mercado, me fío de lo que usted me dice.

Llegó el verano. En el bar de Toribio se supo que un tal Monsieur Dumay, director del periódico francés Le Quotidien, había fletado el barco L’Aiglon para sacar a Don Miguel de Unamuno de España. La noticia corrió en voz baja, y se confirmó cuando la esposa de Don Miguel llegó a Las Palmas para reunirse con él y partir juntos hacia el extranjero.

Don Miguel llegó a Las Palmas el 9 de julio procedente de Puerto Cabras. A media tarde tomó café en el bar de Toribio en compañía de Luis Millares Carló y los jóvenes Juan Rodríguez Doreste y Luis Doreste Silva. Eran muchos los que sabían que Don Miguel estaba en la ciudad, y seguramente hasta era conocida su presencia por las autoridades, pero nadie quiso complicarse y lo dejaron moverse por las casas de sus amigos y el Gabinete Literario.

A eso de las siete, caminando despacito, llegó Rafael Romero del brazo de Rita, su esposa. Estaba más delgado que nunca y las ojeras hacían que sus enormes ojos resaltaran aún más en su vivaz semblante. Sus jóvenes amigos se interesaron por su salud y él respondió con frases corteses. Don Miguel le dio un abrazo y todos se sentaron alrededor de la única mesa del bar. Allí estuvieron charlando hasta muy tarde, y luego -todos menos Romero y su esposa- acompañaron a Don Miguel en un paseo por el barrio de Vegueta.

El día que Don Miguel de Unamuno se marchó, amaneció despejado en Las Palmas, hecho poco usual en el mes de julio, cuando las nubes grises en forma de panza de burro suelen cubrir la ciudad y crear un bochornoso ambiente de invernadero. La pequeña y discreta comitiva se encaminó al muelle para despedir al ilustre evadido que tan certeramente había hablado en 1910 sobre la insularidad, la lejanía, el caciquismo y el pseudocolonialismo que sufría Canarias.

De paso, y antes de dirigirse al puerto, Don Miguel pasó por el bar de Toribio, donde Rafael Romero le aguardaba, pues no se sentía con fuerzas para llegar hasta el muelle.

-Que tenga usted un buen viaje, maestro -dijo a Don Miguel-, y aunque le haya servido de prisión, no guarde usted rencor a Fuerteventura.

-No se preocupe, amigo, pocas veces alguien habrá sufrido prisión más agradable, por el clima, por las gentes y por el paisaje, que Fuerteventura es como un trozo de Castilla flotando en el océano.

-También puede ser un trozo de Sahara -replicó, amable, Romero.

-En efecto -dijo Unamuno-, tal vez usted la sienta africana, pero a mí me devuelve Castilla. Piense usted, querido Romero, que el paisaje lo define quien lo mira, en sí mismo no es más que arcilla, sílice y cal.

-Como las palabras -aceptó Romero-, se construyen con el mismo material libelos, sentencias, poemas y requiebros.

-Y oraciones, Romero, y oraciones.

Unamuno se levantó. Romero quiso hacer lo mismo, pero las fuerzas le faltaban.

-Descanse usted, y cuídese -le aconsejó Don Miguel-, le escribiré en cuanto me haya instalado en París, esperemos que por poco tiempo, hasta que el asno de Primo deje de pisotear la dignidad española.

-Dé un abrazo de mi parte al amigo Gabriel cuando pase por Madrid -dijo Romero-, y dígale que sus cartas han sido muy alentadoras para mí.

-No hable en pasado; y no se preocupe, saludaré a Gabriel de su parte. Al fin y al cabo lo tres tenemos los nombres de los tres arcángeles.

-No lo había pensado -dijo Romero-: Miguel, Gabriel y Rafael. A usted le toca combatir con sus palabras que son de fuego como la espada de su arcángel.

-Hasta la vista, Don Rafael.

-Hasta siempre, Don Miguel.

Unamuno se fue enseguida. Su larga figura se perdió calle de La Pelota abajo. Pasaría mucho tiempo antes de que Don Miguel diera el abrazo encargado por Romero. Eso sería cuando el asno de Primo dejara de rebuznar; no lo vería Romero, que murió en noviembre del año siguiente. Por Luis Doreste Silva sabría Don Miguel que Rafael Romero fue enterrado con dignidad gracias a la colecta que entre los amigos hizo Juan Rodríguez Doreste. Muchos echarían en falta al gran escritor, pero Toribio y César Ayala, en su escasa instrucción, echaron de menos al fiel amigo, y si acaso la gracia de las crónicas que escribía en el periódico hasta poco antes de su muerte.

____________________

(1) Alonso Quesada.

(2) Gabriel Miró.

(3) Angel Guerra.

(4) Carmen de Burgos, escritora, primera periodista española y mal vista en su tiempo por mantener una conducta sexual libre, pionera en la reivindicación de los derechos de la mujer.

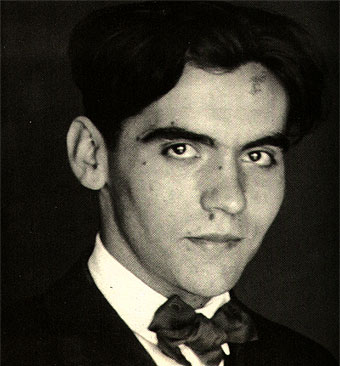

(En la foto aparecen Alonso Quesada, Miguel de Unamuno y Gabriel Miró)

Hemos oído y leído muchas veces en estos días que los asesinados en aquella guerra merecen una sepultura digna. Y la merecen, pero al pensar en Lorca me he estremecido, porque el maldito Barranco de Víznar es hoy un lugar en el que el respeto y la memoria se unen conformando una dignidad que tal vez no pueda igualar el más fastuoso panteón.

Hemos oído y leído muchas veces en estos días que los asesinados en aquella guerra merecen una sepultura digna. Y la merecen, pero al pensar en Lorca me he estremecido, porque el maldito Barranco de Víznar es hoy un lugar en el que el respeto y la memoria se unen conformando una dignidad que tal vez no pueda igualar el más fastuoso panteón.