Federico J. Silva acaba de publicar Las calmas aparentes, una novela que despacho apresuradamente con el calificativo de magnífica. Sigo en la urgencia para acabar, y digo que es literariamente muy sólida y de argumento muy atractivo, con lo que lo que no corro riesgo alguno con la recomendación de su lectura; no decepcionará a ningún tipo de lector porque cada palabra está escogida para que surta efectos distintos y siempre positivos. Y ya está, no tengo nada más que decir al respecto. Bueno, sí: no dejen de leerla.

He acelerado los dispendios usuales porque esta novela es como el vértice de la pirámide de un debate que viene desde muy lejos, desde el mismísimo origen de la novela moderna, ya saben, aquello que venía de los cantares de gesta y pasó por aventuras caballerescas castellanas, poemas épicos portugueses y «decamerones» italianos hasta subirse al Rocinante cervantino que sigue cabalgando siempre buscando rutas nuevas por esa Mancha sin fin que es la novela, cuya liquidación se viene anunciando en los últimos cuatro siglos y que no parece que, de momento, vaya a producirse.

Aunque yo mismo he dicho que detrás de una buena novela siempre debe haber un poeta aunque nunca haya escrito un verso con intención, lo cierto es que los propios escritores, la crítica y los lectores siempre han establecido una frontera entre novela y poesía, lo que sucede es que nunca ha habido acuerdo en el lugar donde trazar la línea. Se han ido acuñando sentencias que se aceptan por inercia, pero también se discuten sin tregua. Una de ellas es que los poetas son los mejores prosistas, con lo cual Ortega condenó a Gabriel Miró a ser un novelista de 2ª división, porque lo suyo era la prosa y la narrativa era asunto de Baroja. Otra es que en el siglo XX la gran novela es norteamericana, hecho que no es verdad; cierto es que hay figuras renombradas como Faulkner, Chandler, Kerouac, Capote, Harper Lee y una larga lista que llega a nuestro días con nombres rutilantes y que, en efecto, son grandes novelistas, pero también es cierto que el aparato publicitario es incomparable, y una manera de cimentar la hegemonía norteamericana. También hay en Europa, en Asia, en América del Sur y en África gigantes narrativos contemporáneos; los nombres y las obras están ahí, pero parece que no iluminan hasta que los bendice el New York Times.

Aunque yo mismo he dicho que detrás de una buena novela siempre debe haber un poeta aunque nunca haya escrito un verso con intención, lo cierto es que los propios escritores, la crítica y los lectores siempre han establecido una frontera entre novela y poesía, lo que sucede es que nunca ha habido acuerdo en el lugar donde trazar la línea. Se han ido acuñando sentencias que se aceptan por inercia, pero también se discuten sin tregua. Una de ellas es que los poetas son los mejores prosistas, con lo cual Ortega condenó a Gabriel Miró a ser un novelista de 2ª división, porque lo suyo era la prosa y la narrativa era asunto de Baroja. Otra es que en el siglo XX la gran novela es norteamericana, hecho que no es verdad; cierto es que hay figuras renombradas como Faulkner, Chandler, Kerouac, Capote, Harper Lee y una larga lista que llega a nuestro días con nombres rutilantes y que, en efecto, son grandes novelistas, pero también es cierto que el aparato publicitario es incomparable, y una manera de cimentar la hegemonía norteamericana. También hay en Europa, en Asia, en América del Sur y en África gigantes narrativos contemporáneos; los nombres y las obras están ahí, pero parece que no iluminan hasta que los bendice el New York Times.

¿Y qué pinta la novela de Federico J. Silva en todo esto? Conozco a Federico hace 25 años y nuestra relación ha sido un Guadiana, eso sí de aguas muy limpias, y desconozco sus planteamientos narrativos desde su posición de ser uno de nuestros más consolidados poetas, si fueron instintivos o deliberados. Pocas veces han tenido fortuna los novelistas reconocidos que han publicado poesía (Vázquez Montalbán, Julio Cortázar, Paul Auster…) Esos poemas se tienen como curiosidades, y muchos autores casi esconden un poemario de primera juventud como un pecado iniciático antes de la novela. Por el contrario, los poetas que se han adentrado en la novela han tenido mejor acogida, y a veces es una sola novela en medio de una larga obra poética (Pasternak es el paradigma, aunque la lista es larga).

Carlos Marzal en su artículo del volumen colectivo Los escritores y el lenguaje afirma que los poetas, cuando escriben novelas, acostumbran a actuar como si fueran Dios. Esa es otra sentencia falsa, todo novelista actúa como un dios, es la premisa imprescindible de todo creador. Lo que sí es cierto es que, mientras que algunos eligieron establecer lazos lingüísticos o estructurales entre su poesía y su narrativa, otros prefirieron evitar todo diálogo entre ambas prácticas. El Buscón no parece escrito por el poeta Quevedo, ni Doctor Zhivago por el poeta Pasternak, porque ellos enfocaron la narrativa con un estilo distinto al que usaban en poesía. Por el contrario, hay una continuidad entre el Cortázar poeta y el autor de Rayuela. No sé si fue una elección o un instinto. Yo me inclino por la primera opción, porque si bien toda buena novela ha de ser escrita desde la poesía (etimológicamente creación), no es lo mismo mirada que estilo poético. En mi opinión, cuando se pretende narrar con estilo poético casi siempre se transita la tierra de nadie y, salvo excepciones muy raras, acaba por no ser poesía ni narrativa.

Carlos Marzal en su artículo del volumen colectivo Los escritores y el lenguaje afirma que los poetas, cuando escriben novelas, acostumbran a actuar como si fueran Dios. Esa es otra sentencia falsa, todo novelista actúa como un dios, es la premisa imprescindible de todo creador. Lo que sí es cierto es que, mientras que algunos eligieron establecer lazos lingüísticos o estructurales entre su poesía y su narrativa, otros prefirieron evitar todo diálogo entre ambas prácticas. El Buscón no parece escrito por el poeta Quevedo, ni Doctor Zhivago por el poeta Pasternak, porque ellos enfocaron la narrativa con un estilo distinto al que usaban en poesía. Por el contrario, hay una continuidad entre el Cortázar poeta y el autor de Rayuela. No sé si fue una elección o un instinto. Yo me inclino por la primera opción, porque si bien toda buena novela ha de ser escrita desde la poesía (etimológicamente creación), no es lo mismo mirada que estilo poético. En mi opinión, cuando se pretende narrar con estilo poético casi siempre se transita la tierra de nadie y, salvo excepciones muy raras, acaba por no ser poesía ni narrativa.

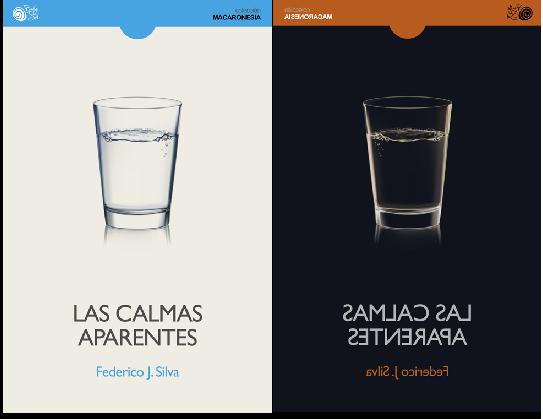

Federico J. Silva se instala entre los que separan estilos, aunque gráficamente pudiera parecer lo contrario. Las calmas aparentes tiene apenas 90 páginas, está dividida en 59 capítulos, y alguno de ellos no llega a completar la página. Al hojearla, pensaríamos que es una serie de prosas poéticas. Pero no; se trata de una novela muy narrativa, casi diría que rabiosamente narrativa, que en cada expresión parece exigirnos que atendamos, que se están contando cosas importantes. Nada que ver con el bien marcado lenguaje poético de Federico J. Silva. Esta novela es en ocasiones brutal y salvaje, y esa concepción de puzzle proviene de la narrativa y solo de la narrativa. De modo que no acudamos a Las calmas aparentes como si fuese la curiosidad de una novela de poeta. Es una novela distinta dentro del abanico de géneros y perspectivas, pero distinta en su narratividad, muy alejada y opuesta a la concepción de un lenguaje poético. Ni siquiera hablo de experimentalismo, ya que opino como Eugenio D’Ors, «los experimentos con gaseosa», y esto es literatura bien hecha. Estamos por lo tanto en ese vértice del que hablaba: la conjunción de mucha literatura para contar una buena historia. Y es que una buena novela es eso, nada más (y nada menos).

Creo que investigar es fundamental, buscar la manera de optimizar recursos para sobrevivir, crear nuevos medios, y nos cuentan que es eso lo que hacen, pero luego vemos que esas investigaciones van siempre encaminadas a tener más poder que el rival, y hemos alcanzado logros como la bomba de neutrones o los aviones indetectables. Otro cuento que nos repiten como un mantra es que gracias a la guerra y a las rivalidades se han hecho grandes descubrimientos. Más a mi favor, se necesita ser burros para poner en circulación la penicilina porque hay guerra, aunque llevase descubierta casi veinte años. ¿Le agradecemos a la II Guera Mundial el descubrimiento de Fleming o ponemos en la picota a quienes conociéndolo lo dejaron aparcado porque decían que no era rentable? La rentabilidad se mide en dólares, no en vidas. Ya va para medio siglo que el hombre pisara la Luna, tras el chorro de dólares que costaron los proyectos Mercury, Géminis y Apolo de la NASA, y por lo visto el resultado es que ahora tenemos relojes digitales o que se perfeccionó el velcro (que era anterior), adelantos que podrían haber sido logrados con mucho menos dinero sin La Luna en juego. Además, nos iba muy bien con los relojes de cuerda sin pilas contaminantes, y el velcro es muy práctico pero siempre perderá ante la sensualidad de una cremallera. No hay color. Digo yo que estaría bien gastar mucho dinero en investigar la manera de que siguiera habiendo vida en La Tierra.