(Hoy hace 10 año que Alfredo Kraus nos dejó. Como homenaje dejo aquí la larga entrevista que nos concedió a Tato Gonçalves y a mi en 1996 para el suplemento dominical de Canarias7)

CUARENTA AÑOS EN LA CIMA DEL ARTE.

Cuarenta años llenando con su voz los mejores escenarios del planeta son un récord que apenas cuenta para el cantante, aunque aparece en sus palabras una brizna de legítimo orgullo cuando le pregunto por esos cuarenta años de permanencia en la cima del arte.

-Cuarenta años son muchos años para una voz, para un cantante; las voces suelen durar menos, pero es cierto que cuarenta años pesan, porque el artista empieza a cantar, se va afirmando, teniendo éxito, haciéndose famoso, y esto es lo que va pesando cada vez más, porque el público siempre pretende de ti lo mejor, incluso más, y uno es consciente de que esto que reclama el público hay que dárselo. Entonces, la responsabilidad siempre es mayor, porque a medida que pasa el tiempo te exiges más a ti mismo, y el éxito que puedas tener ante un público que cada vez te pide más es un éxito que te tiene siempre en la duda y en la preocupación.

-Ya es tierra batida la dedicación y el cuidado que usted ejerce sobre la técnica y valiéndose de ella, pero es evidente que también ha sabido abandonar a tiempo algunos papeles.-Sí, sobre todo algunos de los que hice al principio de mi carrera, porque no eran determinantes en mi proyección hacia el público; entonces fui eligiendo los que yo veía que se recibían mejor, que tenían más impacto en el público.

![zkraus3].JPG](/bardinia/wp-content/uploads/sites/11/anteriores/zkraus3%5D.JPG)

-Pero los hay, y no los más fáciles, que permanecen como siempre: el Duca, el Alfredo de «La Traviatta»…

-Y Rigoletto, el Werther, Lucía, todos estos.

-En sus inicios, usted recibió el espaldarazo de María Callas, en aquella memorable representación en el teatro San Carlos de Lisboa. Sabemos que La Callas fue inconmensurable, pero después tal vez ha habido cantantes tan buenas como ella.

-Tan buenas, no sé, pero una soprano con el carisma de María Callas yo no la he visto todavía.

-¿Es cierto entonces que con María Callas nos encontramos ante la mejor voz femenina del siglo?

-Yo tampoco diría que la mejor voz, porque puede que haya voces mejores, pero una soprano tan completa en el sentido amplio de lo que pueda ser una artista, con gran presencia escénica y una mujer con personalidad tan arrolladora, todo esto no se ha reunido en ninguna otra todavía; a lo mejor, en determinadas cosas se puede decir que una cantante supera a María Callas, pero hablando del conjunto, lo que representa el paso de María Callas por la lírica, eso no se ha vuelto a repetir. Ahora mismo, superior a ella no hay nada.

-No existe ópera contemporánea que arraigue en el público; ¿vamos a seguir siempre con Verdi, Mozart y Puccini?

-Sí, claro; seguimos oyendo Schumann y Beethoven y Bach y Mendelson, y ya no se hace música como esa.

-Pero existen compositores contemporáneos.

-Pero eso sería música contemporánea, que no tiene nada que ver con los clásicos ni con los románticos, y en la ópera pasa lo mismo, porque lo que no se puede es hacer una música donde no se contemple la voz cantando una melodía. La voz sin la melodía, la melodía sin la voz, en la ópera no se puede.

-¿Y eso que llamaron hace unos años Operas-Rock, como Jesucristo Superstar o Evita?

-No; eso es música Rock; cualquier música se puede aplicar a un argumento, pero eso es un argumento con música de fondo. En cuanto a la ópera se refiere, una persona que va al teatro y al salir no se acuerda de ningún tema, no lo puede tararear, no lo puede silbar, quiere decir que ahí no ha habido melodía.

-Si hablamos de los grandes circuitos de la ópera, España entra con Barcelona, e incluso hay temporadas con solera en la periferia; Madrid, sin embargo, no acaba de arrancar.

-El problema de Madrid es que en esos años en que estuvo cerrado el Teatro Real se rompió la continuidad, la tradición, pero Madrid ha ido progresando, porque cuando yo empecé la carrera se hacía una función de un título y ahora se hacen cinco. Claro, que en comparación con Barcelona, ha pasado eso, que faltaba un teatro, y ahora, si funcionara el Teatro Real, que ya está terminado de restaurar, ayudaría a la continuación de la tradición, porque en Madrid hay público; yo en la temporada pasada hice cinco representaciones de «La Traviatta» a teatro lleno y hubo bofetadas para las entradas; con siete u ocho representaciones se hubiera llenado igual; o sea que, gente hay.

-Pero usted me habla de un título emblemático y con Alfredo Kraus en el cartel.

-Claro, es cierto que la gente va más a unas óperas que a otras y que tiran más del público unos cantantes que otros, pero en conjunto puede decirse que Madrid tiene público para una temporada de ópera.

-Hablar de madrid y de la lírica nos lleva sin remedio a la zarzuela. ¿Es la zarzuela una ópera menor?

-No; la zarzuela es la zarzuela, y no se hizo para emular a la ópera, es un género independiente, y nada menos que nuestro género lírico español. La ópera no es nuestra.

-Pero cuando usted canta zarzuela frecuenta más los títulos menos sainetescos, más serios, como La Tabernera del puerto, La Dolorosa o su ya clásica Doña Francisquita, y no el género chico.

-En las zarzuelas hay género chico y género grande, bueno y malo, y en las óperas también.

-Ahora los tenores dan macroconciertos en estadios, y me ha perecido que este tipo de espectáculos no tienen del todo su bendición; sin embargo, mucho antes de que Domingo, Carreras y Pavarotti lo hicieran, usted montó «Marina» en el Estadio Insular.

-Eso no es ninguna novedad; en tiempos de Fleta ya se cantaba al aire libre en las plazas de toros, lo que pasa es que una cosa es hacer un macroconcierto al aire libre y otra cosa es hacer ópera en su marco ideal. El teatro se hizo en función de la ópera y la ópera en función del teatro. Naturalmente que, hoy día, con los adelantos técnico que hay en materia de sonido, este macroconcierto se puede ampliar, se puede hacer del tamaño que se quiera, pero se produce una dispersión, el sonido no es el sonido natural, y eso siempre va en perjuicio de un espectáculo de alto nivel artístico. Eso está clarísimo, y no creo que nadie vaya a aprender cultura a esos sitios. La ópera al aire libre puede ser un espectáculo divertido, nadie lo pone en duda, y cuando hace falta yo también participo, y como usted dice lo he hecho incluso antes de esta moda de ahora, pero nunca con la pretensión de dar cultura.

-No podemos entonces hablar de arte, sino tal vez de negocio.

-Sí, puede ser negocio o bien se trata de realizar algo benéfico, darle un sentido; divertirnos, ir a esa explanada y oír el concierto alegremente; en esos casos no hay por parte del artista esa responsabilidad que tienes cuando sabes que estás haciendo algo frente a un público exigente, en un templo de la música, en el medio natural de la ópera que es el teatro. A estos espectáculos el público va más distendido, se toma una cocacola o se come un bocadillo mientras oye cantar. Se puede hacer, pero hay que tener muy claro de qué se trata.

-En sus vitrinas ya no hay espacio para galardones; sin embargo, ¿no fueron un poco cicateros cuando dieron el Premio Príncipe de Asturias a siete cantantes a la vez?

-Aquello fue un metedura de pata del Jurado, porque pretendiendo repartir el premio de una manera salomónica lo que hicieron fue estropearlo. Si no me lo dan, pues vale, y se lo dan, a Victoria de los Angeles, por ejemplo, me hubiera parecido fenomenal; o incluso dividido entre dos, pero repartir un premio entre siete, que además no eran candidatos, fue un disparate. Además, eso lleva un proceso, pues hay una entidad que propone los candidatos, y hay un papeleo, un dossier, se hacen unas consultas, hay entidades que se suman con sus apoyos; ¿para qué tantos trámites si luego no sirve para nada?

-Y que se mezclaron nombres de distinto nivel.

-Aparte de eso, lo que me parece mal es que el premio así se desprestigia. Se le da a todos para que se callen y nadie proteste, y con este baremo también desprestigiarían todos los demás premios científicos. Si al menos hubieran concedido el galardón a la lírica española y lo hubiera ido a recoger la SGAE (Sociedad General de Autores de España), podría entenderlo, pero no así, y ya que metieron a siete en un saco, ¿por qué no meterlos a todos?

-Pero usted fue a recogerlo.

-Sí, porque mis declaraciones en aquel momento no fueron positivas, y quise demostrar que no había por mi parte nada contra mis colegas ni contra los otorgantes, sino que era una cuestión técnica, y uno debe portarse correctamente en todas las circunstancias, en las favorables y en las desfavorables.

-Usted no siempre se ha llevado bien con Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad natal.

-Al contrario; yo siempre me he entendido bien con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y con el pueblo liso y llano; lo que pasa es que no se puede evitar que en tu propia casa, con tus hermanos y tus primos haya desavenencias, y en este momento yo no tengo problemas contra nadie.

-Pero no aparece en los carteles de las temporadas de ópera. ¿Es un problema de caché, de calendario o de entendimiento?

-De todo un poco: Primero hubo una desavenencia incipiente que duró muchos años, y que ya se acabó; luego han sido mis compromisos contraídos con antelación los que me han impedido estar, y también el caché, porque todo hay que decirlo, pero bueno, ya todo se ha ido resolviendo y esta misma temporada de 1996 cantaré un «Werther» en el teatro Pérez Galdós.

-Es una buena noticia, pero ¿tal vez no le hubiera gustado cantar ya en el Auditorio?

-Sobre el Auditorio no tengo ni idea. He recibido una invitación del alcalde de la ciudad para asistir con él a una visita, pero ya le he contestado que no tengo previsto ningún viaje a Gran Canaria y que si la cosa puede ser factible dentro de unos meses, pues encantado. Ahora mismo no sé lo que hay, lo que no hay, cómo es, de manera que difícilmente puedo opinar. Y seguramente pasará con el auditorio como pasa siempre, que hay espectáculos en que un teatro no se llena aunque sea pequeño, y espectáculos en los que se agotan las entradas por grande que sea el aforo. Acabo de cantar en la Sociedad Filarmónica dos conciertos y ha habido una gran demanda, de manera que se podrían haber hecho tres. De todas formas, yo creo que se debía haber hecho un auditorio con más capacidad y con la posibilidad de, según el espectáculo que fuera, reducir el aforo, con tabiques automáticos o elementos similares para disminuir la capacidad y hacer más íntimo un espectáculo que así lo requiera.

-Premio Canarias, Doctor Honoris Causa, Homenaje en la Sociedad Filarmónica… ¿su tierra le ha reconocido por fin?

-Yo creo que a mí se me ha reconocido siempre; ¿que haya habido alguien que no haya estado de acuerdo? Eso es normal, el artista siempre está expuesto al admirador y al que no lo es.

-Para un hombre como usted, que ha conquistado la gloria artística en todo el Mundo ¿es importante que se le reconozca en la isla que lo vio nacer?

-Hombre, sí, porque en el fondo te duele que por ahí la gente te aprecie más y te reconozcan unos méritos que en tu propia tierra te niegan. Pero yo no me he quejado nunca de eso.

-¿Hay cantera de voces en Canarias?

-Supongo que igual que en cualquier otra parte, aun que yo no conozco ahora mismo a nadie, lo que no quiere decir que no haya, porque yo estoy un poco alejado del ambiente de Canarias.

-¿Es el público de Las Palmas de Gran Canaria tan frío como dicen, o es sólo un tópico que ha hecho fortuna?

-Esto no lo nota el que es de la ciudad, sino el que va por todo el Mundo y sabe cómo es cada público. Yo tengo buenos amigos en Chicago y una vez les dije que el público de esa ciudad es muy frío. No lo entendieron; cinco años después, ellos viajaron hasta Nueva York, para oírme cantar; luego fuimos a cenar y uno de ellos me dijo :»Alfredo, tenías razón cuando hablaste de la frialdad del público de Chicago, porque aquí hemos visto lo que es un público entusiasta»; pero eso no quiere decir que el público del Pérez Galdós cuando aplaude no esté dando todo lo que puede dar, lo que pasa es que hay otros públicos que aplauden más. El de Nueva York es cálido y el de Chicago frío, es normal.

-Hace unos años, usted se involucró en la política local canaria, y su nombre apareció en una candidatura del Partido de Gran Canaria. ¿Qué le movió a hacer tal cosa?

-Mi relación con la política fue meramente simbólica, intentando que el espíritu del grancanario se sacudiera un poco y se interesara por su isla. Y es que parece que, por idiosincrasia, el grancanario es un poquito dejado, aunque tengo noticias de que poco a poco intenta sacudirse esas rémoras y trabajar más por la isla. Simplemente fue por eso.

-Parece contradictorio que un hombre de Mundo, como usted, se metiese en algo tan opuesto a lo universal como se interpreta que es el insularismo.

-A los políticos no les gustó, y en cuanto a la gente, si no me implico dirán que estoy muy lejos y que no me importa mi isla; es decir, siempre te coge el toro, si sí porque sí, y si no porque no. Pero yo estoy por encima de que a unos les parezca bien y a otros mal; he querido interpretar mis sentimientos, creo que hice bien, y soy de la opinión de que debiera haber dos autonomías y así se evitan todos los problemas.

-¿Apoya a alguna formación en las elecciones del 3 de marzo?

-No, porque vi que el Partido de Gran Canaria se salió de los derroteros que se habían marcado, y como no tengo ningún color político lo único que me importa es el interés de Gran Canaria y de las islas, porque soy grancanario y de todas las islas, que quiero que progresen pero no unas a costa de otras.

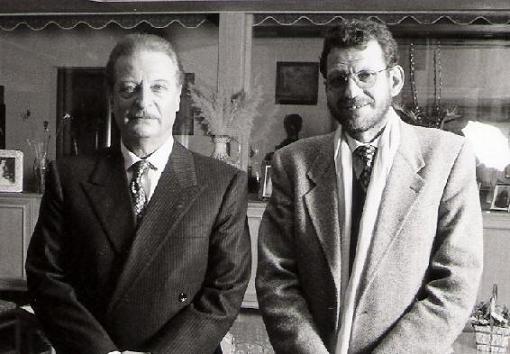

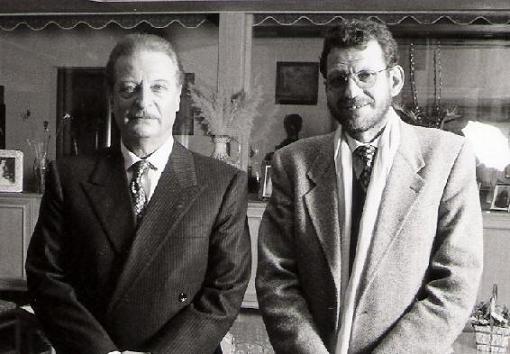

Alfredo por Alfredo

Hacía un frío intenso en Boadilla del Monte, a 15 kilómetros de Madrid, donde Alfredo Kraus tiene su casa peninsular. Fue necesario un café caliente con el fotógrafo Tato Gonçalves en un bar del cercano polígono industrial para luego atravesar a pie dos kilómetros de páramo helado. Alfredo Kraus nos recibió con el afecto de los paisanos, vestido con un impecable traje cruzado, color marrón con finas líneas beige y una corbata floreada. Grancanario al fin y al principio, como era lunes se interesó por el resultado de la Unión Deportiva Las Palmas, y se alegró de su victoria por 0-4, pero lamentó que un equipo de solera como el nuestro jugase con el Móstoles y no con el Real Madrid. Como tenía una cita en la radio, nos llevó hasta la Gran Vía, mientras charlábamos sobre el fletán negro de Terranova, el acuerdo pesquero con Marruecos y la integración en la UE. Ante la grabadora, había un Kraus rígido, fuerte, un hombre que marcaba las distancias; en el recorrido bajo la copiosa lluvia madrileña, encontramos un Alfredo humano y sencillo, un ameno compañero de viaje en automóvil, que más que nunca parecía un canario trasplantado en medio de los desnudos árboles de la Casa de Campo que bordean el Paseo de Extremadura. Cuando nos bajamos, a la altura de la plaza de Callao, quiso salir del coche para que bajásemos por el lado de la acera, sin importarle la lluvia ni sus cuerdas vocales. Nadie hubiera dicho que aquel hombre campechano era el más grande tenor lírico de muchas décadas. Nos opusimos y bajamos por la otra puerta. Cuando el coche arrancó, la Gran Vía comenzaba a ser un río por el que navegaba uno de nuestros paisanos más ilustres. No logro concitar aquel viajero sencillo con el espléndido Alfredo de «La Traviatta», y es que el arte tiene la magia de transformarlo todo. Alfredo por Alfredo, después de un viaje en coche entre Boadilla y Callao, «La Traviatta» ya nunca volverá a ser la misma. Será mejor.