¿Qué podría salir mal?

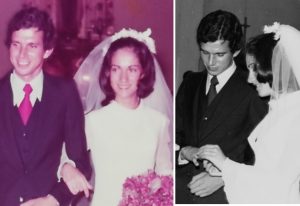

El 25 de julio de 1975 se casaba por la iglesia una pareja a la que en realidad los papeles le importaban un bledo. Pero había que evitar contrariedades sociales e incluso laborales, pues en la ocupación docente del novio solían tener problemas quienes no circulaban por el redil establecido por un tipo bajito y antipático que se moriría cuatro meses después. La novia todavía estudiaba. Así que hicieron lo que les pareció más práctico.

Lo decidieron de golpe, dos meses antes de la fecha, que fue elegida al azar. No recuerdan si fue él o ella quién dijo que lo mejor era casarse y que los dejaran a su bola. El otro o la otra dijo que sí y preguntó cuándo, y la pelota fue devuelta con un «el día de Santiago». Informadas las familias, no se opusieron, ni argumentaron la juventud o las prisas, seguramente porque temían que hubiera gato encerrado, que no había, pero los novios dejaron que eso flotara en los prejuicios de la época y todo fueron facilidades, incluso contar con la iglesia donde celebrar la ceremonia, pues el párroco era hombre de mucha cercanía a la familia de uno de los contrayentes.

Suelen guardarse algunas prevenciones, por aquello de la mala suerte, que no debiera tener relación, pero ya dice el refrán que las costumbres se vuelven leyes. Pues se las saltaron todas o al menos las más conocidas. Juntos fueron a elegir y comprar el vestido de novia (el gran secreto) y el traje Gastby del novio (entonces muy de moda por la película de Robert Redford). Se suponía que el novio no podía ver a la novia el día de la boda hasta la ceremonia, pero como había que peinarla a todo trapo, lo hacía una profesional de fuera de la ciudad, y había que llevarla. Se complicó el asunto de los coches, hasta el punto de que fue el novio el que, finalmente, la llevó a la peluquería. Es decir, contravinieron todas las reglas establecidas: vio el traje de novia en la tienda, vio a la novia (desayunó con ella) y su peinado el mismo día de la boda, y no hay acuerdo sobre si, además de un vestido nuevo y una medalla prestada, la novia llevaba algo rojo. Además, había una ola de calor desaforada, como la de ahora mismo, ideal para moverse dentro de un traje con chaleco. Con estas precipitaciones, la ruptura de todas las normas y tantos inconvenientes, ¿QUÉ PODRÍA SALIR MAL?

Entre otras conculcaciones de la norma, la novia entró del brazo del padrino a los sones del Vals del Padrino (¿qué otro podría ser?) Ni Mendelson, ni Wagner, ni… banda sonora de Nino Rota), y salió ya con el novio mientras su amiga pulsaba en el órgano Candilejas, otra banda sonora, esta de Chaplin. La noche de bodas consistió en irse con un grupo de amigos a bailar canciones de Elvis y Demis Roussos en una discoteca de Las Canteras, hasta que cerraron. Y desde allí, al aeropuerto, en un coche que aquella noche rompió el silenciador del tubo de escape y sonaba directamente como un avión, y si no cayó una multa es porque, a aquellas horas, hasta la policía se había ido a dormir. Insisto, ¿QUÉ PODRÍA SALIR MAL?

Hoy, 25 de julio de 1922, siguen haciéndose la misma pregunta, a no ser que las pandemias, los incendios, las invasiones y este mundo de locura tenga algo que ver con que faltara algo rojo en el atuendo de una novia hace 47 años, si es que faltaba, que tampoco se puede certificar. Por eso, sin miedo a supersticiones seculares, siguen encomendándose a Elvis Presley, Demis Roussos y, por supuesto, a Nino Rota y a Chaplin.