El Sahara y el cuento de La Lechera

Por muchas vueltas que le doy, no acierto a entender qué argumentos históricos esgrime Marruecos para acreditar sus derechos territoriales sobre el Sahara Occidental. Mucho menos entiendo esa supuesta jugada del envío de la carta de Pedro Sánchez al rey Mohamed VI, que se muestra no se sabe muy bien si como brillante movimiento de España, pero que enseguida se ve que todo sigue igual y que en realidad es otra inexplicable claudicación ante Rabat.

Ahora, el pueblo saharaui se encuentra detenido en la zona de Tinduf, donde ocupa campos de refugiados que son su casa provisional desde que, en 1975, tuvieron que dejar su territorio. Después del Acuerdo tripartito de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, España incumplió el punto fundamental, que era permanecer como potencia administradora junto a los otros dos países fronterizos al Sahara Occidental hasta la celebración de un referéndum. España estaba entonces centrada en su propia evolución desde un régimen autoritario a una democracia, y el desierto le caía muy lejos.

Después de mucha sangre, demasiadas lágrimas y mucho esfuerzo, se mantiene la esperanza de los saharauis, pero siempre en el filo de la navaja, porque los intereses de las grandes potencias propician la existencia de regímenes autoritarios allí donde haya materias primas, sea petróleo, gas natural o fosfato, y en el Sahara hay de todo eso, además de tener una costa con uno de los bancos pesqueros más ricos del planeta.

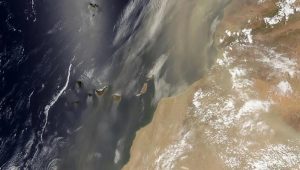

España fue potencia administradora del antiguo Sahara Español, que es un territorio de 266.000 km2 que ocupa una franja costera del Atlántico en la parte más occidental del gran desierto del Sahara. Las pretensiones marroquíes carecen de cualquier base histórica, porque puestos a ser imperialistas, España tuvo soberanía sobre el territorio desde 1509, Portugal le reconoció el derecho a ocuparlo. Se sabe que Uad Nun fue tributario de Castilla y en Tarudan residía un representante de la monarquía. Más tarde, en 1545, José Sáenz de Urraca fue enviado como Comisario Regio para evitar que los ingleses de Tarfaya establecieran una factoría. O sea, que por historia que no quede, y encima, en 1957, España concedió al territorio el rango de provincia.

África fue triste cuando la Guerra de Marruecos, que conocemos en toda su dimensión gracias al novelista Arturo Barea, y mítica cuando los soldados del franquismo iban a hacer la mili a aquel lugar que era el certificado de que España era en verdad un imperio. Y ese aire de África imperial llegó a ser tan español como el Cid Campeador, que, en versos de Pemán, entonces cabalgaba con camisa azul por el cielo ibérico, desde El Pardo hasta Meirás, desde Ayete hasta la empantanada inauguración de Entrepeñas y Buendía. Franco, al revés que Primo de Rivera, nunca cerró una guerra, pero acabó con África, la de los cantares de gesta con gorra azul de regulares o carta blanca sangrienta a los Tercios de la Legión, más suya que de Millán Astray. Mientras Franco agonizaba entre salvajes cuidados, el poder civil se impuso a pesar de su interesada irracionalidad, y la indignidad de unos no pudo arrastrar consigo la entereza de otros. Unos meses después, el 28 de febrero de 1976, cuando las últimas barcazas militares abandonaron Cabeza de Playa en la costa sahariana de Cabrerizas, el Sol, quizás por última vez, besó la frente del soldado imperial que, disciplinado, digno como soldado pero sabiéndose hombre fugitivo, abandonaba, sin el motín que la rabia exigía, el último suelo que pudo parecer un imperio. Cuando pase aún más tiempo y se agrande desproporcionadamente la Historia, conoceremos si el drama del pueblo saharaui tiene un final honesto, o si para siempre la vergüenza española sigue dando la espalda al sol.

Para mayor deuda histórica, hay que recordar que, en 1960, la XV Asamblea General de la ONU aprobó la declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos colonizados, y en 1966 el Comité de Descolonización plantea la independencia del Sahara Occidental. Un año después, España accedió a organizar un referéndum para la autonomía de la zona, pero el asunto se canceló por las disputas entre Marruecos y Mauritania.

Por lo tanto, la zona está abocada a una permanencia de la situación, en la que pierden tanto los saharauis como el pueblo marroquí. A España sólo le quedaría la vergüenza torera de presionar para que no se sigan amontonando planes que van desde Pérez de Cuéllar hasta James Baker, y finalmente todos conducen al mismo sitio: al inhumano e injusto destierro del pueblo saharaui. Pero ahora, tal vez para salvar torpezas circunstanciales, Madrid saca una carta nueva de la bocamanga, una carta que, ya lo estamos viendo, no consigue aminorar los conflictos que se plantean en el argumentario. Si alguien te engaña, es culpa suya, pero si lo hace nuevamente (por enésima vez), es culpa tuya por fiarte de palabras sin solidez, porque, encima, no hay una sola firma de por medio. Vamos, el cuento de La Lechera, mientras Canarias sigue festejando.