El dominó endiablado de una Europa diversa

No es fácil entender de un plumazo la complejidad histórica, geográfica, social, étnica y religiosa del estado que hoy es Ucrania, y especialmente de la península de Crimea, una zona que ha sido muy sensible durante siglos, y que ha dado lugar a innumerables conflictos, algunos de ellos muy recordados, pues son varias las guerras que llevan su nombre y en la historia militar están grabados con letras de sangre los sitios de Sebastopol. Europa es un maosaico de etnias, culturas y religiones que a menudo no concuerdan con el territorio que ocupan, y eso ha dado lugar a que en zonas como Los Balcanes, la cuenca del río Don, el Cáucaso, el Báltico y los Cárpatos centrales haya habido siempre una especie de situaciones superpuestas que han originado centenares de conflictos. Para que nos hagamos una idea, lo que hace 100 años era Prusia Oriental perteneciente al imperio prusiano hoy es territorio polaco, y su ciudad bandera, Kaliningrado, es ahora la salida rusa al Báltico por ser el único puerto de este mar que no se hiela en invierno; la zona de Kiev, la capital actual de Ucrania, no hace demasiado que era de Polonia; lugares como Cracovia, Varsovia, el sur de Bielorrusia y otras muchas, que hoy vemos como estandartes de un estado en realidad surgieron de otro, o han cambiado de religión, de etnia preponderante e incluso de lengua dominante. Hay zonas en Rumanía que hablan alemán, ciudades enteras de Bielorrusia que hablan polaco, y la actual Ucrania es un galimatías más de Europa, siempre amenazada por la rivalidad entre Rusia en cualquiera de sus versiones (zarismo, URSS…) y Europa Occidental, liderada según en qué época por la Francia de Napoleón, Austria-Hungría, la Alemania nazi… Y han chocado en el río Don una y otra vez. Los Balcanes estallaron en la última década del siglo XX, ahora se remueve la Ucrania que han trazado más a golpe de tiralíneas que de lógica, y crucemos los dedos para que no entren en este baile regiones o grupos de Moravia, Eslovaquia o Bielorrusia, además de que Prusia Oriental, Bohemia o el sur de Polonia son bombas de relojería. ¿Y qué hay de Alemania si se pone a pensar en todos los territorios que hablan Alemán y hoy pertenecen a otros estados? Y hay más. Lo que está pasando ahora en Ucrania y especialmente en Crimea es el resultado de una mala suma y una peor resta, equivocadas de forma reincidente, fuera en Versalles, en Yalta, en Postdam o tras la caída del Muro de Berlín. Da la impresión de que quienes mandan en Bruselas, Moscú, La OTAN o Washington no aprobaron Historia en el instituto, y así va la cosa. Luego están las etnias, las religiones, los bloques … Y en este caso, además, las vías de abastecimiento energético. Ahí es nada.

¿Preocupado por Ucrania? No. ¿Aterrado? Tampoco, LO SIGUIENTE.

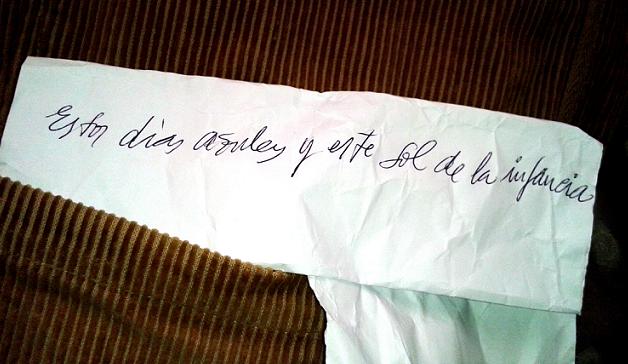

Merece ser citado el escritor Corpus Barga (Madrid 1887-Lima 1975) que, fugitivo él mismo, cuidó en este último viaje del poeta enfermo y de su madre muy anciana, que moriría tres días después que el poeta. Barga fue a París y trató de conseguir ayuda y dinero de la entonces poderosa intelectualidad francesa para llevar al poeta a un lugar en el que pudieran tratar su neumonía, pero no le escucharon; y esa misma intelectualidad hipócrita quiso llevar su cuerpo a París, para enterrarlo con todos los honores y rodeado de pompa y fanfarria. Su hermano prefirió que reposara en Collioure, el pueblo que lo acogió con respeto y cariño, y cumplió su deseo de volver a la tierra «desnudo, como los hijos de la mar», llevando por sudario una sábana y una bandera tricolor. En el bolsillo de su raído gabán, encontraron, entre otras cosas, un papel sobado en el que el poeta había escrito «Estos días azules y este sol de la infancia», acaso su último verso, primero de un poema que nunca se escribiría. Tal vez nos toca a nosotros terminarlo. Se había cerrado el círculo de la luz que Machado descubrió en Sevilla en «un huerto claro donde madura un limonero».

Merece ser citado el escritor Corpus Barga (Madrid 1887-Lima 1975) que, fugitivo él mismo, cuidó en este último viaje del poeta enfermo y de su madre muy anciana, que moriría tres días después que el poeta. Barga fue a París y trató de conseguir ayuda y dinero de la entonces poderosa intelectualidad francesa para llevar al poeta a un lugar en el que pudieran tratar su neumonía, pero no le escucharon; y esa misma intelectualidad hipócrita quiso llevar su cuerpo a París, para enterrarlo con todos los honores y rodeado de pompa y fanfarria. Su hermano prefirió que reposara en Collioure, el pueblo que lo acogió con respeto y cariño, y cumplió su deseo de volver a la tierra «desnudo, como los hijos de la mar», llevando por sudario una sábana y una bandera tricolor. En el bolsillo de su raído gabán, encontraron, entre otras cosas, un papel sobado en el que el poeta había escrito «Estos días azules y este sol de la infancia», acaso su último verso, primero de un poema que nunca se escribiría. Tal vez nos toca a nosotros terminarlo. Se había cerrado el círculo de la luz que Machado descubrió en Sevilla en «un huerto claro donde madura un limonero».