Juan García El Corredera es uno de los mitos más poderosos del siglo XX en Gran Canaria. Hoy llamamos mito a cualquier cosa, pero en strictu sensu la mayor parte no lo son. Desde la distancia se les ve en un pedestal que se confunden con mitos. El Corredera fue un personaje real, y el que surge de la gente es una leyenda, y que se ha ido fabricando boca a boca.

Por eso he llamado al personaje que recuerda al Corredera Juan Buganvilla, y es una manera de escapar de la presión que es siempre la realidad. Los novelistas no somos historiadores al uso, nos interesan los ambientes, las emociones, las sensaciones, pero los datos a veces son tan increíbles que si los pones en una novela la hacen inverosímil. A la realidad hay que descafeinarla, porque es tan brutal que sólo se cree cuando está avalada en documentos muy serios.

Por eso he llamado al personaje que recuerda al Corredera Juan Buganvilla, y es una manera de escapar de la presión que es siempre la realidad. Los novelistas no somos historiadores al uso, nos interesan los ambientes, las emociones, las sensaciones, pero los datos a veces son tan increíbles que si los pones en una novela la hacen inverosímil. A la realidad hay que descafeinarla, porque es tan brutal que sólo se cree cuando está avalada en documentos muy serios.

Hay por lo tanto que delimitar el territorio, porque a menudo hablamos de mitos que en realidad no lo son. Pertenecen al terreno de lo excepcional, incluso de lo legendario, pero no de lo mítico. En Canarias hablamos del mito de El Corredera, cuando en realidad Juan García es un reflejo del eterno mito del fugitivo, que la capacidad imaginativa del pueblo ha llegado a asimilar a una especie de Robin Hood e incluso a Rocambole, cuando tiene una historia casi calcada a la del célebre Joaquín Murieta, cantado por Neruda, que de alguna forma lo refleja muy similar al Zorro californiano, hoy de nuevo tan de moda. Y no es eso, El Corredera fue simplemente un fugitivo y Murieta, además, un vengador.

Algunas palabras van tomando significados paralelos a los que tuvieron en origen, y es frecuente que así sea en el uso de una lengua, de tal forma que a menudo esos otros significados toman carta de naturaleza académica. Ocurre con la palabra «mito» y sus derivadas, y se habla con frecuencia del mítico portero de fútbol Ricardo Zamora, del mítico escritor Ernest Hemingway o del mito de Mata-Hari. Ahora se usa incluso el término mitomanía para designar lo que es una obsesión compulsiva, una admiración casi enfermiza hacia una figura popular, viva o muerta, sea del mundo del cine, la música o el deporte. Hay quien colecciona fotos, recortes de prensa, discos, autógrafos o cualquier cosa que tenga que ver con la persona obsesivamente admirada. A eso lo llaman mitomanía, pero en realidad se trata de idolatría.

![zzjuan2[1].jpg](/bardinia/wp-content/uploads/sites/11/anteriores/zzjuan2%5B1%5D.jpg) Conviene saber que mito es una palabra polivalente, como muchas, y en su acepción original se refiere a la memoria cultural del hombre. El mito se materializa en un relato, a menudo muy breve, con validez permanente. Por eso me confunde oír hablar del mito de James Dean, porque no entiendo qué reflejo de la realidad cotidiana del ser humano fue aquel muchacho un tanto desequilibrado, buen actor sin duda, que se mató en su Porsche contra un caminón. También se habla de la mítica película Casablanca, y tampoco entiendo de qué es mito la magistral cinta de Michael Curtiz. Ricardo Zamora, James Dean o Casablanca no aportan nada nuevo para interpretar nuestra realidad, son repeticiones de mitos ya establecidos. Los mitos han de tener una vigencia permanente, si no, no son mito, y siempre tendrán vigencia los que nos sirven para interpretar la realidad en cualquier tiempo. Un ejemplo: Prometeo robó el fuego a los dioses y fue castigado; ese es el mito, que nos enseña que los poderosos siempre aplastan a quien se atreve a medirse con ellos. Luego, cada vez que eso sucede en la ficción o en la vida real, no nace un nuevo mito, se repite el mito de Prometeo.

Conviene saber que mito es una palabra polivalente, como muchas, y en su acepción original se refiere a la memoria cultural del hombre. El mito se materializa en un relato, a menudo muy breve, con validez permanente. Por eso me confunde oír hablar del mito de James Dean, porque no entiendo qué reflejo de la realidad cotidiana del ser humano fue aquel muchacho un tanto desequilibrado, buen actor sin duda, que se mató en su Porsche contra un caminón. También se habla de la mítica película Casablanca, y tampoco entiendo de qué es mito la magistral cinta de Michael Curtiz. Ricardo Zamora, James Dean o Casablanca no aportan nada nuevo para interpretar nuestra realidad, son repeticiones de mitos ya establecidos. Los mitos han de tener una vigencia permanente, si no, no son mito, y siempre tendrán vigencia los que nos sirven para interpretar la realidad en cualquier tiempo. Un ejemplo: Prometeo robó el fuego a los dioses y fue castigado; ese es el mito, que nos enseña que los poderosos siempre aplastan a quien se atreve a medirse con ellos. Luego, cada vez que eso sucede en la ficción o en la vida real, no nace un nuevo mito, se repite el mito de Prometeo.

Por eso escribí la novela La mitad de un Credo, para tratar de desmitificar la figura de El Corredera convirtiendo en mito a su trasunto Juan Buganvilla, que es un nuevo Prometeo, porque una vez quiso desafiar al tirano y este acabó con él. Es una lección triste, pero indica que un solo hombre no puede cambiar las cosas, tiene que ser el pueblo el que reacciones. Un hombre sólo puede alentar, predicar, ejemplarizar, pero sólo el pueblo, es decir, el mundo, puede atreverse con los dioses.

(*)Este trabajo se publicó en el nº 8 de la revista π8 (Pi 8) del mes de octubre del presente año.

Por eso he llamado al personaje que recuerda al Corredera Juan Buganvilla, y es una manera de escapar de la presión que es siempre la realidad. Los novelistas no somos historiadores al uso, nos interesan los ambientes, las emociones, las sensaciones, pero los datos a veces son tan increíbles que si los pones en una novela la hacen inverosímil. A la realidad hay que descafeinarla, porque es tan brutal que sólo se cree cuando está avalada en documentos muy serios.

Por eso he llamado al personaje que recuerda al Corredera Juan Buganvilla, y es una manera de escapar de la presión que es siempre la realidad. Los novelistas no somos historiadores al uso, nos interesan los ambientes, las emociones, las sensaciones, pero los datos a veces son tan increíbles que si los pones en una novela la hacen inverosímil. A la realidad hay que descafeinarla, porque es tan brutal que sólo se cree cuando está avalada en documentos muy serios.![zzjuan2[1].jpg](/bardinia/wp-content/uploads/sites/11/anteriores/zzjuan2%5B1%5D.jpg) Conviene saber que mito es una palabra polivalente, como muchas, y en su acepción original se refiere a la memoria cultural del hombre. El mito se materializa en un relato, a menudo muy breve, con validez permanente. Por eso me confunde oír hablar del mito de James Dean, porque no entiendo qué reflejo de la realidad cotidiana del ser humano fue aquel muchacho un tanto desequilibrado, buen actor sin duda, que se mató en su Porsche contra un caminón. También se habla de la mítica película Casablanca, y tampoco entiendo de qué es mito la magistral cinta de Michael Curtiz. Ricardo Zamora, James Dean o Casablanca no aportan nada nuevo para interpretar nuestra realidad, son repeticiones de mitos ya establecidos. Los mitos han de tener una vigencia permanente, si no, no son mito, y siempre tendrán vigencia los que nos sirven para interpretar la realidad en cualquier tiempo. Un ejemplo: Prometeo robó el fuego a los dioses y fue castigado; ese es el mito, que nos enseña que los poderosos siempre aplastan a quien se atreve a medirse con ellos. Luego, cada vez que eso sucede en la ficción o en la vida real, no nace un nuevo mito, se repite el mito de Prometeo.

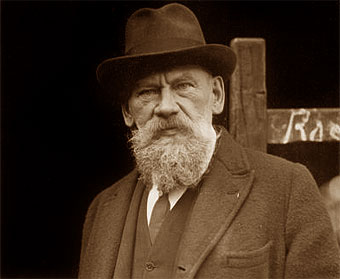

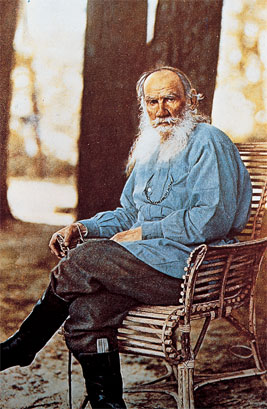

Conviene saber que mito es una palabra polivalente, como muchas, y en su acepción original se refiere a la memoria cultural del hombre. El mito se materializa en un relato, a menudo muy breve, con validez permanente. Por eso me confunde oír hablar del mito de James Dean, porque no entiendo qué reflejo de la realidad cotidiana del ser humano fue aquel muchacho un tanto desequilibrado, buen actor sin duda, que se mató en su Porsche contra un caminón. También se habla de la mítica película Casablanca, y tampoco entiendo de qué es mito la magistral cinta de Michael Curtiz. Ricardo Zamora, James Dean o Casablanca no aportan nada nuevo para interpretar nuestra realidad, son repeticiones de mitos ya establecidos. Los mitos han de tener una vigencia permanente, si no, no son mito, y siempre tendrán vigencia los que nos sirven para interpretar la realidad en cualquier tiempo. Un ejemplo: Prometeo robó el fuego a los dioses y fue castigado; ese es el mito, que nos enseña que los poderosos siempre aplastan a quien se atreve a medirse con ellos. Luego, cada vez que eso sucede en la ficción o en la vida real, no nace un nuevo mito, se repite el mito de Prometeo. En este noviembre se cumplen cien años de la muerte de Liev Nikoláievich, conde de Tolstoi (1828-1910), novelista ruso que fue autor de una obra inmensa, propia de los autores realistas de su época, y seguramente debido a la fama de loco visionario que había adquirido no recibió el Premio Nobel. No estaba loco, era coherente con su manera de pensar y con todo el contenido religioso, social y humanista de su obra, pero sí es verdad que en el último decenio de su vida se había distanciado de una sociedad a la que no comprendía y que tampoco le comprendió.

En este noviembre se cumplen cien años de la muerte de Liev Nikoláievich, conde de Tolstoi (1828-1910), novelista ruso que fue autor de una obra inmensa, propia de los autores realistas de su época, y seguramente debido a la fama de loco visionario que había adquirido no recibió el Premio Nobel. No estaba loco, era coherente con su manera de pensar y con todo el contenido religioso, social y humanista de su obra, pero sí es verdad que en el último decenio de su vida se había distanciado de una sociedad a la que no comprendía y que tampoco le comprendió. La versión anterior afirma que Sofía llegó antes y que estaba en la casa del jefe de estación cuando Tolstoi murió, pero que no estaba a su cabecera porque no quería alterarlo. Dicen que él no la soportaba porque él quería donarlo todo a los pobres y ella era una gran materialista.También sobre eso hay opiniones.

La versión anterior afirma que Sofía llegó antes y que estaba en la casa del jefe de estación cuando Tolstoi murió, pero que no estaba a su cabecera porque no quería alterarlo. Dicen que él no la soportaba porque él quería donarlo todo a los pobres y ella era una gran materialista.También sobre eso hay opiniones.![zzzzRussian-railway-station-i-002[1].jpg](/bardinia/wp-content/uploads/sites/11/anteriores/zzzzRussian-railway-station-i-002%5B1%5D.jpg) El caso es que se conserva una película de un par de minutos, que el cineasta canario Elio Quiroga incluyó en uno de sus documentales, filmada el 10 de noviembre de 1910 en la estación de Astapovo, y es ahí donde nace la leyenda que incluso puede que sea verdad. Lo que filmaron los camarógrafos franceses fue lo siguiente: hay un apeadero de trenes en Astapovo, con un banco y un toldo que apenas resguarda de la ventisca esteparia del frío otoño ruso. Un anciano, con aspecto de mujic, camisa de cosaco y luenga barba blanca, está sentado en el banco, aterido de frío. A mitad de la filmación, el hombre cae hacia un lado y queda inmóvil. Se acercan a él y comprueban que acaba de morir. Esta filmación fue exhibida en París meses después, y allí se databa la fecha y se dijo que el hombre cuya muerte fue filmada en directo era nada menos que el gran novelista Liev Tolstoi, adorado por las masas lectora francesas de entonces.

El caso es que se conserva una película de un par de minutos, que el cineasta canario Elio Quiroga incluyó en uno de sus documentales, filmada el 10 de noviembre de 1910 en la estación de Astapovo, y es ahí donde nace la leyenda que incluso puede que sea verdad. Lo que filmaron los camarógrafos franceses fue lo siguiente: hay un apeadero de trenes en Astapovo, con un banco y un toldo que apenas resguarda de la ventisca esteparia del frío otoño ruso. Un anciano, con aspecto de mujic, camisa de cosaco y luenga barba blanca, está sentado en el banco, aterido de frío. A mitad de la filmación, el hombre cae hacia un lado y queda inmóvil. Se acercan a él y comprueban que acaba de morir. Esta filmación fue exhibida en París meses después, y allí se databa la fecha y se dijo que el hombre cuya muerte fue filmada en directo era nada menos que el gran novelista Liev Tolstoi, adorado por las masas lectora francesas de entonces.![zzzLumiere[1].jpg](/bardinia/wp-content/uploads/sites/11/anteriores/zzzLumiere%5B1%5D.jpg) Esto es lo que fija la versión de su muerte el 10 de noviembre, pero esta filmación, como la foto de la muerte del miliciano de Robert Capa, siempre ha estado bajo sospecha. Hay quien dice incluso que los camarógrafos -puede que fueran incluso los propios Hermanos Lumière-, que sí estaban en Astapovo por casualidad, supieron que Tolstoi acababa de morir en la casa de jefe de estación y filmaron una muerte falsa compinchados con algún transeúnte que se prestó a hacerse el muerto por unos pocos rublos. Se mire como se mire, la historia es muy novelesca, sea verdadera o sea truculenta, y durante años se tuvo como la versión oficial y cierta de la muerte de Tolstoi. Ahora mismo no está desautorizada totalmente, pero sí que existen muchas dudas sobre su autenticidad. La historia es tan increíble que por eso mismo puede que sea verdadera. Ya saben, aquello de que la realidad siempre supera a la ficción.

Esto es lo que fija la versión de su muerte el 10 de noviembre, pero esta filmación, como la foto de la muerte del miliciano de Robert Capa, siempre ha estado bajo sospecha. Hay quien dice incluso que los camarógrafos -puede que fueran incluso los propios Hermanos Lumière-, que sí estaban en Astapovo por casualidad, supieron que Tolstoi acababa de morir en la casa de jefe de estación y filmaron una muerte falsa compinchados con algún transeúnte que se prestó a hacerse el muerto por unos pocos rublos. Se mire como se mire, la historia es muy novelesca, sea verdadera o sea truculenta, y durante años se tuvo como la versión oficial y cierta de la muerte de Tolstoi. Ahora mismo no está desautorizada totalmente, pero sí que existen muchas dudas sobre su autenticidad. La historia es tan increíble que por eso mismo puede que sea verdadera. Ya saben, aquello de que la realidad siempre supera a la ficción.