Se ha dicho hasta la saciedad que en Canarias levantas una piedra y aparece un poeta. Y eso se dice en detrimento de la narrativa. No estoy de acuerdo, porque entiendo que Canarias es una sociedad en la que la narrativa ocupa un lugar preeminente, y para ello basta echar una mirada a la historia de nuestra literatura, que nació con endechas que contaban la muerte de Guillén Peraza, con cronistas que escribían en francés y castellano contando las vicisitudes de entonces, y con un Poema de Viana que comparte al cincuenta por ciento su calidad de poesía y narrativa.

Ha habido narradores de todo tipo durante los cinco siglos de nuestra historia, desde Viera y Clavijo a Millares Torres, y hasta el fabulista Iriarte participaba de la estructura de la poesía y los contenidos de la narrativa. Así que, no creo que la literatura canaria sea eminentemente poética, sino más bien compleja, pues ya hay teatro en sus inicios y se ha internado incluso en el campo del pensamiento. Y no podemos olvidar que las glorias más altas de nuestras letras han cultivado distintos géneros, pues hay un Galdós para un Tomás Morales, un Pérez Armas para un Pedro García Cabrera y un Angel Guerra para un Cairasco. Si hablamos de Alonso Quesada, tenemos que pensar en poesía, narrativa, teatro y hasta periodismo.

Eso no quiere decir que no haya poetas en Canarias. Los hubo siempre y los hay ahora, pero no tantos como hacedores de versos, porque la poesía es una disciplina muy delicada, un castillo de palabras que siempre va más allá de su semántica pedestre y convencional. Las más recientes definiciones dicen que la poesía reúne síntesis y asociación, diferencia imagen de metáfora y trasciende lo que en general se tiene por poético. No es necesario escribir versos para hacer poesía, porque está en un trazo pictórico, en un compás musical, en una mirada cinematográfica, en un movimiento de danza. Es decir, la poesía es algo que va más allá de lo que se utiliza como medio expresivo.

Eso no quiere decir que no haya poetas en Canarias. Los hubo siempre y los hay ahora, pero no tantos como hacedores de versos, porque la poesía es una disciplina muy delicada, un castillo de palabras que siempre va más allá de su semántica pedestre y convencional. Las más recientes definiciones dicen que la poesía reúne síntesis y asociación, diferencia imagen de metáfora y trasciende lo que en general se tiene por poético. No es necesario escribir versos para hacer poesía, porque está en un trazo pictórico, en un compás musical, en una mirada cinematográfica, en un movimiento de danza. Es decir, la poesía es algo que va más allá de lo que se utiliza como medio expresivo.

Lo que no puede negarse es que, al ser el medio de comunicación humana más sistematizado, la poesía está primordialmente en el uso de la lengua, y por lo tanto también está en la narrativa, porque todas las grandes novelas han sido escritas por poetas, y al decir poetas no me refiero a narradores que también escriban versos ( y un ejemplo de autor de una gran novela que, además, es un poeta consagrado, puede ser Boris Pasternak), me refiero a que sin poesía nunca habrían podido hacer sus grandes obras Tolstoi, García Márquez o Albert Camus, autores que jamás publicaron un solo poema.

Pero es evidente que los poetas más genuinos escriben versos, y en ellos tratan de desentrañar aquello que se nos escapa en una mirada cotidiana. Y creo que ser poeta es un don, no se aprende en ninguna universidad, porque entonces todos los profesores de literatura serían poetas. Sin duda es necesario conocer la herramienta con la que se trabaja, la lengua, sus estructuras y sus posibilidades, pero antes está el don, y sin él no hay poeta. Tampoco suele haberlo sin formación, porque el talento por sí mismo necesita armas para manifestarse.

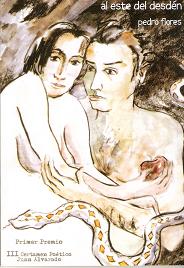

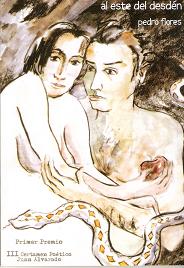

En Canarias hay grandes poetas vivos, y esa es una buena noticia. Uno de ellos es Pedro Flores, un autor que ha ido imponiendo su presencia a través de una obra sólida que va dejando marcas en el camino. Desde su irrupción en la vida pública, hace ya más de una docena de años, nos ha ido dando libros referenciales, como el que acaba de publicar, Al este del desdén, que es pequeño pero no por ello menos importante. Flores es un borbotón de palabras que se entrecruzan con las dudas del ser humano y nos vigila el pensamiento.

Pedro Flores es una voz constante que se filtra sin solemnidad, abriendo hueco sin alambicarse y a la vez creando laberintos con materiales de uso común. Porque la poesía no está en el oscurantismo sino en la polivalencia del lenguaje y en la capacidad de enhebrar el inconsciente con lo obvio. Alguien dijo que la poesía siempre trata de definir lo indefinible.

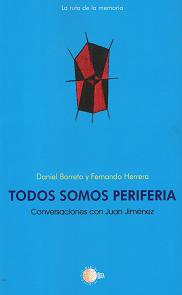

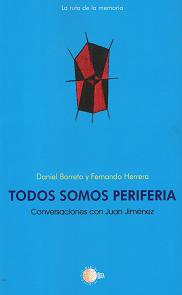

Por otra parte, acaba de publicarse un libro titulado Todos somos periferia, que es una larga entrevista que Daniel Barreto hace a Juan Jiménez, un clásico de nuestra poesía viva. Precede a la entrevista un corto ensayo de Fernando Herrera sobre la obra del poeta. Es un libro esclarecedor porque profundiza en las claves de la poesía de Juan Jiménez, y seguramente llega tan lejos porque quien establece este diálogo también es poeta.

Por otra parte, acaba de publicarse un libro titulado Todos somos periferia, que es una larga entrevista que Daniel Barreto hace a Juan Jiménez, un clásico de nuestra poesía viva. Precede a la entrevista un corto ensayo de Fernando Herrera sobre la obra del poeta. Es un libro esclarecedor porque profundiza en las claves de la poesía de Juan Jiménez, y seguramente llega tan lejos porque quien establece este diálogo también es poeta.

De Valbuena Prat para acá se ha hablado y escrito mucho de poesía en Canarias, pero finalmente el discurso siempre es el mismo, y esa atlanticidad que se pregona tal vez no sea más que una repetición de las teorías del pionero. Sobre esto, Juan Jiménez pone un punto de vista diferente en esta entrevista: «… El atlantismo, la atlanticidad (sea como sea que pueda darse esa dimensión geopolítica), en cualquier caso actúa en nosotros como un fertilizante de nuestra vocación mediterránea, más que una vocación, la historia misma. Históricamente tenemos mucho que ver con el Mediterráneo». Y remacha diciendo que «todavía no hay una sociedad que responda a esos valores de atlanticidad, de comunicación de sistema de relaciones atlántica».

Hay por lo tanto una poesía viva en varias generaciones a la que no se le presta la atención debida, porque tal vez se construyen los escalafones por inercia social, y en la poesía los grados se consiguen por méritos de guerra. Sin embargo, hay demasiados coroneles que nunca han ganado una batalla.

***

(Este trabajo se publicó ayer en el suplemento Pleamar de la edición impresa de Canarias7)

![6649s[1].jpg](/bardinia/wp-content/uploads/sites/11/anteriores/6649s%5B1%5D.jpg) También creía que, cuando se organiza un evento de la envergadura del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria estaban atados todos los cabos, y el primero es el presupuesto para sacar adelante un programa, que de otra cosa sería pura fantasía. Y he visto que no, que hasta el último momento la cosa ha estado en el aire. Así no se puede trabajar.

También creía que, cuando se organiza un evento de la envergadura del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria estaban atados todos los cabos, y el primero es el presupuesto para sacar adelante un programa, que de otra cosa sería pura fantasía. Y he visto que no, que hasta el último momento la cosa ha estado en el aire. Así no se puede trabajar.