Prólogo

Dicen que la realidad supera a la ficción y este año lo hemos comprobado. Sólo espero que, este relato distópico que vas a leer a continuación, sea precisamente eso, una distopía, un acontecimiento imaginario inspirado en un futuro irreal. Lo opuesto a una utopía. Ajusta el brillo de tu pantalla, ponte cómodo y no olvides pulsar los enlaces que aparecerán a lo largo y ancho de los párrafos, ayudarán a sumergirte en la lectura. ¿Listo?

Covid-25: Desesperanza de rebaño

-Creo que no hay nadie al otro lado del barranco- dije. Ninguno se atrevió a dar el primer paso así que, cogí la mochila con mi caza, unos nueve hurones, y caminé, atravesando la inhóspita y oscura pendiente escarpada que había frente a nosotros, teniendo muchísimo cuidado de no resbalar con la gravilla que había espolvoreada sobre la tierra infértil. Cuando llegué a la otra parte, giré sobre mí mismo, saqué mi pistola de señalización y disparé una bengala que surcó los aires a toda velocidad hasta llegar a cierta altura. Poco a poco, fue desacelerando hasta que, por la magia de la gravedad, frenó y empezó a caer. Mientras bajaba, su luz anaranjada pintó el terreno en el que nos encontrábamos y la oscuridad desapareció mostrando, a unos metros de mi izquierda, un sendero bastante franco, nada que ver con el que yo había escogido a ciegas. Mis compañeros, al verlo transitable, cargaron sus equipos y corrieron a mi encuentro.

Aproximándonos a la zona habitada, sonó una sirena, amplificada por el eco que emanaba de todos esos locales vacíos que en su momento fueron restaurantes, bares y bazares, adornada con un carrusel parpadeante de luces rojas y azules que, más que acojonar, delataba la posición del farolero. Era la señal inequívoca de que se aproximaba un coche de la Policía Asintomática, un cuerpo creado por el Estado con agentes inmunes, generalmente orientales, con el único cometido de despejar las calles cuando Google-Drone detecta a grupos de personas con más de cuatro individuos. Cogímos nuestra cena, nos dispersamos y huímos para escondernos en nuestras respectivas casas, selladas a cal y a canto con precisamente eso, con cal, atrincherándonos tras las persianas de plomo que servían, además de como inhibidores del sistema de vigilancia antes mencionado, como escudo para todos los insectos que anidaban en los cadáveres infectados por SARS-COV4 que, amontonados en barrancos y acequias, rodeaban nuestro pueblo. Siendo lo suficientemente rápidos y con un poco de suerte, podíamos evitar las redadas de los defensores de la ley que, a base de porrazos y altanería, disuelven las aglomeraciones callejeras y vacunan en caliente a aquellas personas que carecen del brazalete granate, un distintivo con el que nos adornan cuando nos suministran esa vacuna desconocida, creada en no se sabe dónde con no se sabe qué. Pude escapar, una vez más. El vehículo duotono pasó de largo, gracias a Sol.

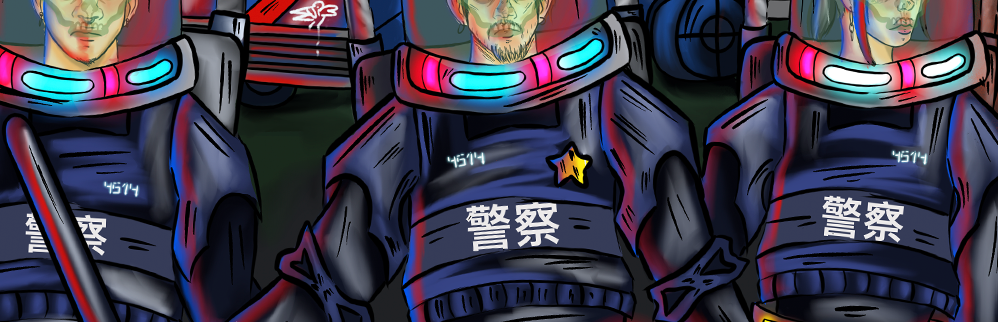

Ilustración: Marta Aguiar Santana.

Tras recuperarme del susto y una vez acomodado en el sofá, sentí que aquella noche era distinta a las demás. Todo sucedía como de costumbre a mi alrededor pero percibía que iba a ocurrir algo. Milo, mi pareja, en la azotea, mirando con sus prismáticos hacia el marcador electrónico del pueblo, absorto, contemplando el recuento diario de muertos producidos por esa nueva variante del virus que, desde su aparición allá por el dos mil veintitrés, ha ido adaptándose a cada una de las medidas tomadas. Clavaba sus ojos en aquel monolito, haciendo gala de un semblante muy similar al que teníamos al comienzo de Internet, cuando mirábamos durante horas la barra de progreso de descarga de alguna de esas películas noventeras que ansiábamos volver a ver. Así pasaba todas sus tardes, enajenado, con alguna canción cibermetal de fondo, acechando cómo cambiaban aquellos números digitales, como otros tantos vecinos en sus terrazas. El gobierno había conseguido la ansiada “desesperanza de rebaño” que tanto buscó; durante años, lo intentó con la prensa y la televisión pero fue aquel artefacto, situado en medio de cada población, con el que la consiguió. Yo, leyendo algún libro de esas maravillas que escribían en antaño, de Dolores Redondo principalmente, o estudiando chino mandarín, la lengua oficial que tanto se me resistía, a pesar de que toda la señalética del país estuviera serigrafiada en ese idioma. Y así llegaban todos nuestros crepúsculos, salvo en aquel día.

Eran las ocho de la tarde. Mientras leía, escuchaba los pasos de Milo. Interrumpía mi lectura continuamente. Resultaba curioso que, aquella persona que tanta indiferencia me producía, hubiera sido el amor de mi adolescencia. Recuerdo cómo solía lanzarle pequeñas bolitas de papel que nacían de las esquinas de mis libretas. Las moldeaba entre el índice y el pulgar, ambos dedos impregnados en saliva, con la ayuda de ese movimiento centrípeto tan característico que ocasionan los dedos cuando existe algo esférico entre ellos. Y las proyectaba desde mi cerbatana, o mejor dicho, desde aquel bolígrafo BIC que había descorazonado de su tinta. Disparar aquella munición era mi forma de llamar su atención. Me acuerdo perfectamente de aquel tres de abril, en clase de historia, posiblemente la asignatura más aburrida jamás creada aunque, ese día en concreto, me resultó bastante estimulante porque sobrevolamos los derechos de los ciudadanos, esos que ahora no teníamos. A mitad de la lección, disparé hacia su nuca uno de mis perdigones inofensivos, produciéndole un espasmo muy leve pero lo suficientemente molesto como para incordiarle. Se dio la vuelta, sentado en una de aquellas pequeñas sillas de madera verdosa que había en todos los institutos de la época y, aquella mirada enfadada tornó a tierna cuando se alineó con la mía. En ese momento supe que nos casaríamos. Durante los primeros años de noviazgo, hicimos el amor por encima de nuestras posibilidades, no había hielo que nos aliviara, ni bromuro que nos contuviera. La intensidad fue disminuyendo a medida que pasaba el tiempo y aquellas noches en las que faltaban lugares de la casa donde poder reptar, se convirtieron en veladas de sofá, con Netflix como telón de fondo, algunas de esas series mediocres que veíamos porque nos las vendían como buenas, y unas cuantas pizzas congeladas como únicos espectadores de tan deprimente panorama. Los temas de conversación acabaron, lo supe cuando terceras personas aparecieron como protagonistas, indicadoras del principio del fin. Decidimos separarnos pero la pandemia de dos mil veinte frustró todos nuestros planes… Qué cosas.

Bajó de la azotea, dejó los prismáticos en la repisa y se sentó frente a mí, con una parsimonia un tanto exagerada, delatando la fragilidad del momento que íbamos a presenciar. Encorvado sobre la silla, con sus codos apuntalados sobre las rodillas, llevó sus manos al des-covid-alizador de aire, ese casco de cristal que nos proporcionaba el oxígeno necesario para vivir, procedente de la botella Xiaomi que siempre llevábamos a cuestas, y lo desenroscó sin dudarlo ni un momento. Cuando notó la última rosca de seguridad y como si de un samurai que sujeta la daga del harakiri se tratase, dio un golpe seco y lo apartó de sí; inhaló profundamente, despacio, y espetó en castellano, nuestro dialecto: No soporto más vivir así. Disfrutó de cada bocanada de aire, como ese fumador que da su primera calada tras varios meses evadiendo al humo. En cuestión de segundos, cayó fulminado por el covid25. Su cuerpo, convertido en un amasijo de cenizas y ropa, se derrumbó ante mí como un castillo de naipes. No pude contener mi sonrisa de satisfacción al ver cómo se desmoronaba, ni mi erección. Por fin había conseguido mi ansiada soledad.

Sobre la ilustración: Un día, puse en un story de mi perfil de Instagram algo así como “¿quién se anima a ilustrar mi próximo post?”. En cuestión de minutos, contactó Marta Aguiar. Eché un vistazo a su trabajo y quedé sorprendido. Esta joven de diecinueve años es una apasionada de la cultura oriental y su técnica venía que ni pintada para esta nueva publicación. ¡Echa un vistazo a su perfil! y disfruta de su obra.

Me ha encantado, me he reído y me he trasladado. Gracias Ale, eres un CRACK ???????????? Con lo de Xiaomi, le diste el toque definitivo ????????????